華聲在線全媒體記者 蔣詩雨 通訊員 曾曦瑤

在社交平臺,一份全新的兼職工作——“伴讀”正在大學生中悄然興起。與注重課業輔導的家教不同,伴讀需要更多的情緒投入、情感交流,大學生們嘗試走進家庭,成為“臨時保姆”,陪著孩子做作業、讀繪本、出門玩耍,成為孩子成長的一部分。

一邊是大學生尋找兼職,另一邊,家長們由于種種原因,選擇將育兒“外包”給年輕有熱情的大學生。然而,大學生能幫忙帶娃,卻難以填平親子間情感的裂縫。有人在陪伴中收獲真情,也有人在爭吵中尷尬退出。記者采訪了幾位有伴讀經驗的學生,以及找大學生“帶娃”的家長,聽聽他們的故事以及選擇背后的原因。

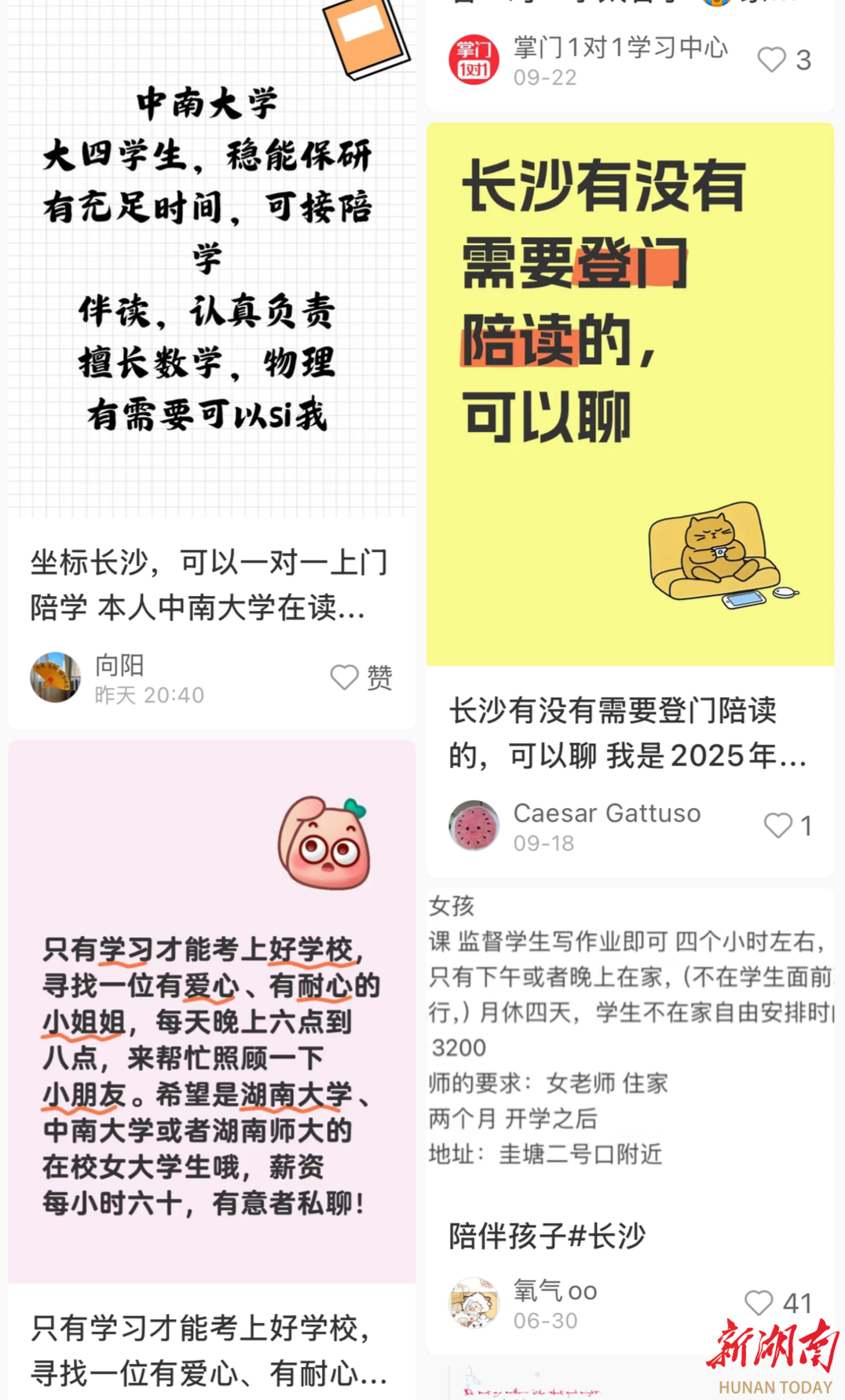

社交平臺上的伴讀招募貼

社交平臺上的伴讀招募貼

“姐姐來了,可以安心做飯了”

傍晚六點,廚房里傳出炒菜聲,張姐一邊翻鍋,一邊回頭關注兩個孩子的動態,喊道:“姐姐是不是來了?聽一下敲門聲啊!”

“姐姐”,是張姐請的大學生伴讀。姐姐剛一進門,大女兒就撲了上去,張姐呼了口氣,終于能安心做飯了。

張姐家住長沙市梅溪湖,是兩個孩子的媽媽,大女兒五歲,小兒子八個月。談及請大學生伴讀的原因,她表示:“白天倒還好,就是做飯的時候實在顧不過來,有時手里抱著一個,腳上掛著一個,還得騰出手炒菜,讓人崩潰。”這樣的情況多了,她不僅自己身心俱疲,還會忍不住對大寶發火,之后又陷入自責。

起初,她想請人做飯,又怕做的飯不合口味,也想過請阿姨帶娃,又擔心溝通不順。后來偶然刷到社交平臺上“大學生伴讀”的帖子,她心想,大學生有耐心,也更年輕,這種“大朋友”帶“小朋友”的方式或許更適合自己家。

抱著試一試的心態,她也發了個招募帖:兼職陪娃兩至三小時,時薪20元,管晚餐,時間靈活,工資日結。“開始以為工資低,不會有人來,沒想到帖子一發出去,私信就爆滿。”張姐說。

如今,張姐家里有兩位伴讀姐姐:一位在工作日的晚飯時間上門陪玩2小時,另一位則在周末待一整天,陪孩子上網課、畫畫、做手工。“孩子開心,我也能喘口氣,情緒穩定了不少。”張姐笑道。

張姐的孩子和伴讀姐姐一起看繪本

張姐的孩子和伴讀姐姐一起看繪本

記者觀察到,“大學生伴讀”正成為越來越多年輕家庭的新選擇。在社交平臺上,大學生伴讀價格在20元至60元一小時不等,價格便宜的工作內容相對簡單,主要起看護作用,價格貴的則還包括作業輔導等服務。

湖南財政經濟學院大三學生小安是眾多伴讀姐姐中的一位。她告訴記者:“我發現很多家長請大學生,是因為比較好說話,待遇要求不高。”

她曾經幫一對上夜班的夫婦照顧過一個一歲半的寶寶。那段時間,她幾乎每天早上七點多就要起床,給孩子喂奶、擦護膚霜,再推車出門散步、曬太陽,因為孩子年齡小,一整天都得寸步不離,事情麻煩不說,報酬還只有200元一天。

當然也有家長比較大方。今年暑假,她和室友一起幫張家界的一對混血夫婦帶娃,包吃包住,兩人總共7000元一個月。每天,孩子媽媽會制定大致的學習計劃,今天聊天氣,明天認顏色等等,孩子媽媽的要求就是,希望能提高孩子的中文水平,了解更多中國文化。

“在他們家伴讀,感覺不只是在做兼職,更像成為了他們家庭的一部分。”一個多月的相處讓小安收獲了意外的情感。離開的那天,小家伙抱著她號啕大哭。她笑著安慰他們,轉身也紅了眼眶。

無法“外包”的情感

然而,并非所有伴讀故事都如此溫情。

“我都說了不想吃!”孩子的叫喊聲從臥室傳出,夾雜著書本摔在地上的悶響。緊接著,是母親幾乎失控的怒斥:“你到底想怎樣!”臥室外,李喻坐在飯桌旁,全身僵硬,不敢動筷。

李喻在湖南師范大學讀大二。今年暑假前夕,她滿懷期待地走進這套高級公寓,準備開啟朋友介紹給她的兼職:給一個初二女孩伴讀,包吃包住500元一天,女孩母親還為她準備了獨立臥室。

“我當時還在慶幸,事少錢多的活兒被我找到了。”李喻回憶道,“后來發現是我太天真了。”

第一次見面還算融洽,可正式開始伴讀后,孩子就變了個樣,一到學習時間就甩臉色,“砰”地把門關上了,鎖在房里,喊也喊不出來。“我也想成為走進她內心的溫暖大姐姐,但是一提到學習,我就變成了她的‘敵人’。”李喻苦笑。

多次嘗試無果后,孩子家里人也對李喻有了意見,“可能覺得我拿了錢不做事吧。”李喻說,“可孩子后來根本不和我溝通,我是真沒轍。”于是,做了不到一周,她便主動提出離開,孩子媽媽也二話沒說答應了。

李喻告訴記者,這個孩子的父母離婚了,且雙方現在都有各自的伴侶。“孩子正處在青春期,我估計她變成這樣很大部分是家庭原因造成的。”

李喻的經歷,像一面鏡子,反映出一些家庭在教育上存在的問題。在小安和張姐的故事里,大學生伴讀確實緩解了家長的帶娃焦慮,然而,如果家長希望通過大學生伴讀來填補情感上的空缺,恐怕只會收效甚微。畢竟,陪伴,從來不是一份工作,真正的親密關系永遠無法被“外包”。

責編:洪曉懿

一審:洪曉懿

二審:印奕帆

三審:譚登

來源:華聲在線