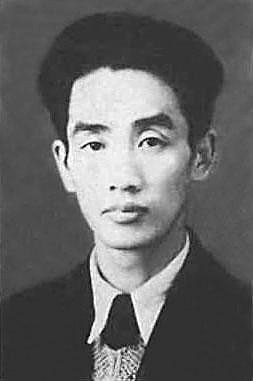

青年賀綠汀。資料圖

青年賀綠汀。資料圖榮小平

秋日,我又一次踏上了邵東九龍嶺鎮新庵堂村的青石板路。依山傍水的“凹”字形院落靜靜佇立,前塘魚躍,后嶺松青,這座清同治五年(1866年)始建的磚木老屋,正是人民音樂家、《游擊隊歌》作者賀綠汀的故居。風掠過院角的老桂樹,恍惚間,又把我拉回到了30年前與賀綠汀先生那通短暫卻難忘的電話時光里。

賀綠汀先生晚年總牽掛著故鄉的發展。作為老新四軍戰士,他與邵東文化館的張克剛結下了忘年交,張克剛曾是我黨湘中支隊的地下交通員,同為邵東老鄉的緣分加上共同的革命經歷,讓先生對他格外欣賞與信任。改革開放后,張克剛先后十幾次赴上海探望、采訪先生,每次都能得到先生的熱情接待。那時我任邵東廣播電視局副局長兼電視臺臺長,張克剛每次從上海回來,總會到我的辦公室,把他和先生會面的細節、帶回的資料細細講給我聽、拿給我看。

1995年秋的一天,剛從上海回來的張克剛興沖沖地告訴我,他這次跟先生特別提起了我,說我也在收集先生的一些資料。隨即他撥通了先生家的電話,將聽筒遞到我手上。“您好,賀老!”因激動與緊張,我握著聽筒的手有點輕顫,而電話那頭傳來的卻是十分親切隨和的聲音,沒有半點架子。先生笑著邀我:“下次到上海,歡迎到我家里坐坐。”我也連忙懇請他回故鄉看看,電話那頭,先生的笑聲頓了頓,帶著幾分無奈:“我也想啊,可年紀大了,走不動了呀。”末了,他又叮囑我:“要是有家鄉現在的影像資料,讓克剛下次帶來給我看看。”

如今再次站在先生故居的銅像前,他溫和的聲音仿佛還在耳邊縈繞。這位從未扛過槍的戰士,當年卻以筆為武器,在抗日戰爭最艱難的歲月里,寫下了震撼人心的《游擊隊歌》。

1937年8月,淞滬會戰爆發,34歲的賀綠汀加入上海文化界救亡協會組建的救亡演劇隊,隨隊赴南京、武漢等地演出,最后到達山西臨汾八路軍辦事處。當時,八路軍正在開展游擊戰,依托山地叢林靈活打擊日軍。辦事處主任彭雪楓熱情接待了賀綠汀一行,并向他們介紹了八路軍抗戰的情況,還帶他們參觀了當地由繳獲日軍武器組建的炮兵團,賀綠汀深受觸動。

回到臨時住處后,賀綠汀輾轉反側,八路軍游擊隊伍的各種畫面在腦海里閃現。一天晚上,同屋的戲劇家歐陽山尊外出,賀綠汀在老鄉家的土炕上,借著油燈,以小軍鼓的節奏為靈感,先寫出了旋律,然后填上歌詞,一夜之間完成了《游擊隊歌》的創作。1938年年初,在八路軍一次高級干部會議上,這首歌進行了首演,由賀綠汀親自指揮,歐陽山尊吹著口哨當伴奏,歌聲讓大家深受感染。此后,“我們都是神槍手,每一顆子彈消滅一個敵人”的旋律,像戰鼓般響徹神州,激勵著無數軍民奮勇向前。

而賀綠汀的音樂成就,遠不止《游擊隊歌》。他創作的《牧童短笛》《搖籃曲》等作品,以靈動旋律勾勒生活圖景,成為中國現代音樂的經典;還曾為《風云兒女》《馬路天使》等經典影片配樂,用音樂為時代敘事;在音樂教育領域,他更是貢獻卓著,深耕不輟,推動著中國現代音樂教育體系的發展。

賀綠汀的童年,便是在這老屋中度過的。他出身于一個并不富裕的農村家庭,父親賀延齡是個樸實的農民,母親則操持著家務,日子雖清貧,卻從未虧過他讀書。六歲時,先生便跟著私塾先生識字,后來又進入本地的高等小學堂。那時學堂里有架舊風琴,每當課后,他總忍不住湊過去,摸著琴鍵琢磨音調,誰也沒想到,這份對聲音的好奇,會在日后生長成支撐民族精神的音樂力量。

后來他離開家鄉,赴長沙、上海求學,再到赴法國深造,一步步探尋音樂的真諦。可無論走多遠,故鄉的山水總在他心里。全面抗戰爆發后,他放棄國外的優越條件,毅然回國投身救亡運動,用音樂傳遞抗爭的決心;中華人民共和國成立后,他雖身居高位,卻始終惦記著家鄉的教育與文化發展,多次托人打聽邵東的變化。

夕陽透過故居的木窗,灑在先生用過的舊書桌、樂譜架上。桌上還擺著他當年修改樂譜的鋼筆,筆桿早已磨得光滑。我輕輕撫摸著桌沿,仿佛能看到先生伏案創作的身影,他寫的是音符,藏的卻是對祖國、對故鄉最深沉的愛。

八十年光陰流轉,抗戰的硝煙早已散盡,但先生用音樂鑄就的精神豐碑,仍在這片土地上熠熠生輝。我知道,先生的故事,定會和他的音樂一起,永遠被國人銘記。

責編:劉暢暢

一審:劉暢暢

二審:印奕帆

三審:譚登

來源:華聲在線