李礪

湘水之畔,墨香暗涌。金秋時節,“湘浙潮涌——西泠印社藏品展”在湖南美術館徐徐啟幕,展柜中沉睡的印章、墻上的書畫悄然蘇醒,娓娓道來一場跨越兩個甲子的金石奇緣。這不僅是刀筆相見的藝術對話,更是一幅以金石為紐帶的文人交往長卷,在錢塘潮與湘江水的合鳴中徐徐展開。

當你在杭州西湖邊的孤山流連時,你或許會看到西泠印社里的一處石刻——黼堂題書的“留云”。黼堂即李輔耀。他是湖南湘陰人,長沙芋園主人,前清翰林,曾任浙江道臺、江西布政使,曾在杭州孤山置地營建別墅,取名“西泠寓齋”。他好書法篆刻,收藏有不少吉金鐘鼎銘文,秦磚漢瓦拓片及秦璽漢印、名家印譜等,著有《海寧石塘圖說》《讀禮叢鈔》《返魂詞》等。

西泠印社。通訊員 攝

西泠印社。通訊員 攝李輔耀對金石書畫的熱愛,傳遞給了外孫唐醉石,即后來的西泠印社元老之一。唐醉石(1886—1969年),其名唐源鄴,字李侯,都是其外祖父依鄴侯李泌之典而取。唐醉石出生于長沙大戶人家,6歲失怙后在家族中備受冷落,13歲即離開長沙依附在杭州當官的外祖父李輔耀家。在外祖父的指導下,唐醉石學習金石書畫,朝夕浸淫其中,打下了堅實的基礎。研習之余,他更喜歡結交當地一些志同道合的文人雅士,如葉銘、丁輔之、吳隱、王福庵、胡?、吳待秋等,觀摩切磋,見多識廣,治印和品鑒境界不落凡俗,年紀輕輕便受到朋輩的欽許。1904年西泠印社成立時,唐醉石熱心印社社務,并積極勸說外祖父將其別墅“西泠寓齋”及“小盤谷”慷慨捐獻給印社,為初創期的西泠印社提供了重要活動空間。唐醉石則以其早慧的藝術才華成為創社九君子中最年輕的成員,其外公李輔耀、舅父李庸亦因捐贈成為西泠印社早期社員。這為西泠印社注入了最初的湖湘基因,讓楚韻瀟湘永遠流淌在西泠的血脈中。

后李氏一家搬回長沙芋園居住,但湘浙文人的交往并未中斷,反而在筆墨金石間愈發深厚。西泠印社創社四英之一的王福庵多次到長沙看望李輔耀。唐醉石曾為王福庵鐫刻“王壽祺”印,邊跋記錄著甲寅年湘浙文人“縱談金石,晨夕無間”的盛景。1915年秋,王福庵再到長沙,用各體篆書為李家“芋園”二十二景題簽,制成“芋園箋”,成為湘浙文人風雅的見證。

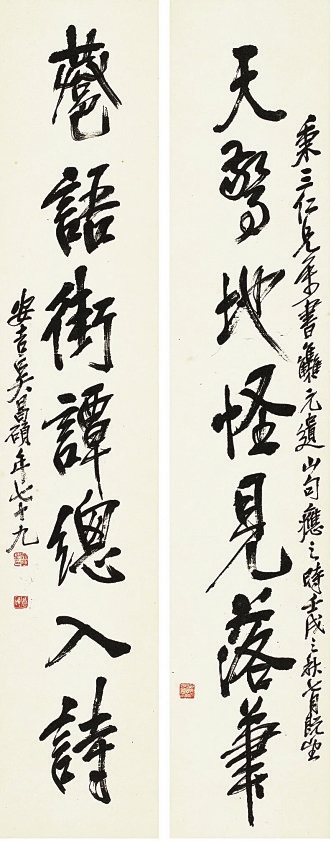

吳昌碩 天驚·巷語 聯 132.5cm×25.5cm×2

吳昌碩 天驚·巷語 聯 132.5cm×25.5cm×2此后百年間,湖湘才俊如星火相繼,在西泠的天空留下璀璨軌跡。新化羅尗子求學國立藝專,在西子湖畔得潘天壽親授,受丁輔之賞識入社。徐植書刻相彰,刀法多筆墨味,兼工丹青花鳥,被王福庵相中,錄為門下弟子,與韓登安、吳樸堂、頓立夫、江成之為同門師兄弟,二十多歲即入西泠,活躍于海上印壇。李伏雨從望城走向國立藝專,與沙孟海、啟功、趙樸初、郭仲選、宋文治、方介堪、丁茂魯、周節之、朱關田、葉一葦、余任天等西泠名家交厚,也培養了朱妙根、張耕源、吳靜初、莫小不、官明等后輩西泠印人;晚年他為西泠復社奔走、籌建印學博物館、組建西泠印社出版社,其子李早也入西泠印社工作,現為理事,父子兩代皆成印壇佳話。李立考入國立藝專雕塑系,卻受西泠印社的啟蒙,愛上篆刻,后在齊白石指點下,淬煉出齊派篆刻的湘味新聲,1984年加入西泠印社,是湖南本土當時唯一的西泠印社社員。另有湖南常德籍西泠印社社員袁道厚、衡陽籍社員蕭高洪等,他們如同湘江上漂泊的舟楫,最終都在西泠橋畔找到了精神歸宿。

還有多位西泠名宿與湖南有著不解的淵源。黃賓虹曾是黎澤泰在長沙創建的東池印社(1924年創辦)社員,曾為黎澤泰作《東池印社圖》。當年黎氏效仿西泠成立東池印社,即有樹湘幟篆刻之意,1974年春夏之交,黎澤泰先生應沙孟海先生之邀,赴杭州西泠印社以詩書印會友,在杭州停留七日,受西泠及諸名家的接待和贊賞,其帶去的《東池印社》社刊三期及其所藏并題跋的何紹基《頤素齋印譜》留在了西泠印社。陳半丁與齊白石交厚,也是齊子如老師。馬衡曾于1937年隨故宮文物南遷長沙、在長沙居留數月。陳巨來曾隨寧鄉程子大學詩詞。朱屺瞻與齊白石交厚,白石為之治印六十余方及書畫多件。朱屺瞻也被白石老人稱為“白石第五知己”。王個簃在上海時與曾熙、譚澤闿交厚。蔣維崧在重慶時與謝梅奴交厚,并同為巴山印社社員。來楚生第二任夫人為湖南人。吳頤人先生抗戰時期出生于衡陽。以饒宗頤先生命名的“饒宗頤國學獎學金”落戶湖南大學岳麓書院。這些看似偶然的交集,實則是湖湘文化與西泠文人之間的余韻。

新世紀以來,湖南篆刻發展迅速,先后有李瑩波、羅光磊、敖普安、張建明、吳汥涌(湘鄉人,居深圳)、張偉然(郴州人,居上海)、吳賢軍、陳松長、陳華、李礪陸續加入西泠印社。2012年岳麓印社成立,與西泠印社結下了深厚情緣。岳麓印社聘請了西泠名家韓天衡、陳振濂、李剛田為榮譽社長,劉一聞等為顧問,并與西泠印社共同舉辦了全國篆刻名家邀請展等多次活動,還邀請到了孫尉祖、朱培爾等名家來印社開展講座,錢塘墨韻與岳麓書香頻頻共鳴。

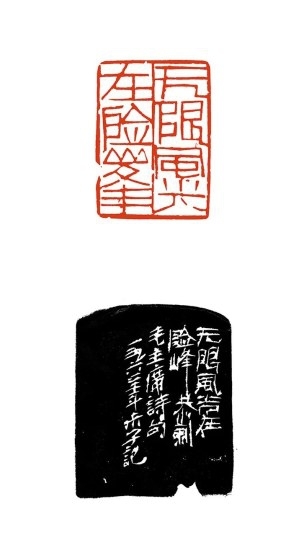

羅尗子 無限風光在險峰 5.0cm×3.6cm×6.5cm

羅尗子 無限風光在險峰 5.0cm×3.6cm×6.5cm此次西泠印社藏品展,實際上是湖南籍西泠印社社員及其朋友圈名家的作品集結。這些作品的作者都和湖南或湖南印人有著千絲萬縷的聯系。如吳昌碩的對聯作品“天驚地怪見落筆,巷語街談總入詩”其上款:“秉三仁兄屬書,集元遺山句應之,時壬戌之秋七月既望。”這是吳昌碩1922年秋寫給湘人熊希齡的。而張宗祥的書法作品,內容是湘人毛澤東主席的詞作。傅抱石的畫作《不到長城非好漢圖》是詮釋毛主席的詞意。羅尗子的篆刻“無限風光在險峰”也出自毛主席的詩句,其剛健的印風和印面線條如屋漏痕般渾厚蒼茫,也是湖湘人“霸得蠻”性格的藝術投射。還有敖普安的篆刻“瀟湘夜雨”、陳松長的書法“瀟湘八景詩”,無不與湖湘關聯。

展廳里的每方印章,都是跨越時空的“金石信箋”;每幅書畫,皆是湘浙文脈交融的生動鏡像。它們既見證著一代代藝術家的精神求索,更記載下湖湘文化與浙派文脈在金石篆刻中的深度對話與完美交融。湘江奔涌匯入東海,湖湘大地上孕育的金石星火,也必將在新時代的印壇中綻放出獨屬于湘派篆刻的藝術光芒。

責編:歐小雷

一審:歐小雷

二審:印奕帆

三審:譚登

來源:華聲在線