柯云

我的家在沅水上游的一個(gè)土家山寨,平均海拔800余米,遍地油茶,雜以奇花異木。這生我養(yǎng)我的地方,使人留戀的東西很多,不過(guò)最感動(dòng)我的還是那個(gè)古老的木榨坊,在我腦海中經(jīng)久不息是那“嘭嘭”如春雷般的木楔撞擊聲。

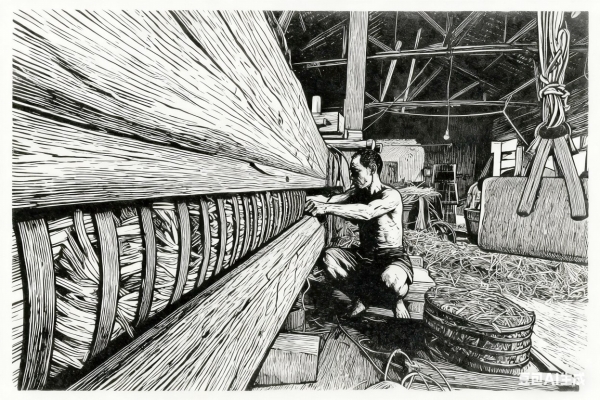

榨坊是土家漢子李三老倌掌管的。他常年穿一身油光光黑漆漆的衣服,呆板木訥,那樣子,看起來(lái)有些可怕。在我眼中他的命運(yùn)是和木榨連在一起的。木榨是用巨樟做成的,酷似兩條黃牛并列的龐然大物。撞桿一般以檀木制作,兩丈多長(zhǎng)、一百多斤重,撞頭圈有鐵箍,撞桿中部系上鐵鏈,懸在半空架的木架上。打榨時(shí),李師傅等人赤膊上陣。他抱著撞頭,四個(gè)伙伴摟住撞尾,同時(shí)碎步后退,并將那撞桿尾部高高舉起,蓄足丹田之氣,大家齊力以猛虎下山之勢(shì)向木榨飛奔過(guò)去,只聽(tīng)“嗨”地一聲吆喝,撞桿便重重地撞在木榨帶鐵箍的楔子上,然后就聽(tīng)見(jiàn)油汁注入油盆的“咝咝”聲。李師傅的那一聲吆喝,撞桿撞擊的那一聲巨響,天搖地動(dòng)。直嚇得我魂飛魄散,倒退幾步。

但是,正像小孩怕爆竹一樣,既怕又好奇。我便常在放學(xué)后,偷偷跑到榨坊里看打榨。開始,我只是遠(yuǎn)遠(yuǎn)地站在門檻上望著,每當(dāng)撞桿將要擊到木楔上的那一瞬間,我便捂住耳朵。久而久之,我的膽子便大了起來(lái),不僅走近去看,甚至爬在石碾的木軸上坐著,隨著黃牛有節(jié)奏的腳步,悠哉游哉地旋轉(zhuǎn),直到太陽(yáng)的輝煌從門洞消失、石碾旋轉(zhuǎn)的影子漸漸暗淡時(shí),我才忘情地匆匆忙忙向家中跑去。

有一回放學(xué)歸途陡遇大雨,我一頭鉆進(jìn)榨坊,可雨總是下個(gè)不停,李師傅便把他的油紙斗笠和棕蓑衣讓我穿戴回家。次日,我送雨具去時(shí),他留我吃飯,那干炒的酢辣椒,在上面淋上用鐵鏟燒煎的熟茶油,又香又脆,簡(jiǎn)直比山珍海味還要美。從那時(shí)起油榨坊成了我的第二課堂。

我到榨坊去玩得更勤了,漸漸和李師傅有了深厚的感情。李師傅給我講了一個(gè)與木榨有關(guān)的動(dòng)人故事。

那是民國(guó)三十三年,日寇進(jìn)犯湘西,一天一個(gè)翻譯官帶上兩個(gè)全副武裝的鬼子進(jìn)寨尋找花姑娘,聽(tīng)到木榨聲,大概出于好奇,闖了進(jìn)來(lái)。一個(gè)鬼子抓住李師傅喝問(wèn):“什么的干活?”李師傅嚴(yán)厲地答:“打油。”話間,心生一計(jì),向伙計(jì)們使了個(gè)眼色,決定趁機(jī)收拾敵人。他故意讓兩個(gè)伙計(jì)身子疊起,擋在木楔上。他和助手們操起撞桿向?qū)Ψ降男靥抛踩ィ驗(yàn)楣Ψ虻郊遥〉胶锰帲蛔仓耍踩粺o(wú)恙。李師傅誘敵上鉤的這一動(dòng)作,讓鬼子看得心中發(fā)癢,非要試試,竟不顧翻譯的勸阻,早已學(xué)著樣子雙疊在木楔上。李師傅見(jiàn)敵人中計(jì)上鉤,又向助手們暗示,運(yùn)滿民族之氣,發(fā)泄國(guó)仇之恨,猛地霹靂一聲撞去,兩個(gè)鬼子慘叫一聲,霎時(shí)血漿四濺。翻譯早已嚇得逃之夭夭了。從此,木榨變成了神榨,故事越傳越神。

特殊年代,我這個(gè)身為民族干部的業(yè)余作家,因?qū)懶≌f(shuō)而挨了批斗。有一天,我從榨坊前經(jīng)過(guò),李師傅在路口叫住了我,把我?guī)У秸シ唬那娜o我?guī)自X,還給了我兩瓶熟油。想不到,李師傅因同情我,也被揪上臺(tái)批斗。第二天,李師傅就病了,人們送他回家時(shí),看見(jiàn)榨坊里撒了一地被撞桿撞碎的木楔,滿眼凄涼。

后來(lái),我被落實(shí)政策進(jìn)城工作了,再也沒(méi)見(jiàn)到李師傅,再也沒(méi)聽(tīng)到過(guò)故鄉(xiāng)的木榨聲了。

上世紀(jì)七十年代末期,我又繼續(xù)從事熱愛(ài)的民族工作。有次因調(diào)查災(zāi)情,發(fā)放少數(shù)民族災(zāi)民救濟(jì)款,回了一次故鄉(xiāng),特地看望李師傅。他雖比以前瘦多了,但精神矍鑠,身板硬朗,又干起了打榨的老本行。我特地在榨坊玩了一天,又一次坐在石碾的木軸上,品味童年的樂(lè)趣。

這一天,我又在榨坊里吃了一頓油炸酢辣椒,這一頓吃得比當(dāng)年還要甜美。

斗轉(zhuǎn)星移。前幾年回到家鄉(xiāng),一打聽(tīng),傳了多少代的木榨和它的主人都已作古了。木榨成了文物,也成山寨巨變的見(jiàn)證。取而代之的是靠電力發(fā)動(dòng)的“隆隆”機(jī)榨聲。然而,當(dāng)我來(lái)到塵封的老榨前時(shí),卻又像見(jiàn)到了當(dāng)年的李師傅抱撞桿那種近似擎天拔地的情景,又似聞木榨聲,聲聲入耳。情不自禁地念起了詩(shī)人梁上泉的即興詩(shī)句“木榨有神韻,猶聞撞擊聲”。淚水一涌而出。不過(guò),應(yīng)該是熱淚吧,因?yàn)槟钱吘故菚r(shí)代的更替。

責(zé)編:劉茜

一審:劉茜

二審:印奕帆

三審:譚登

來(lái)源:華聲在線