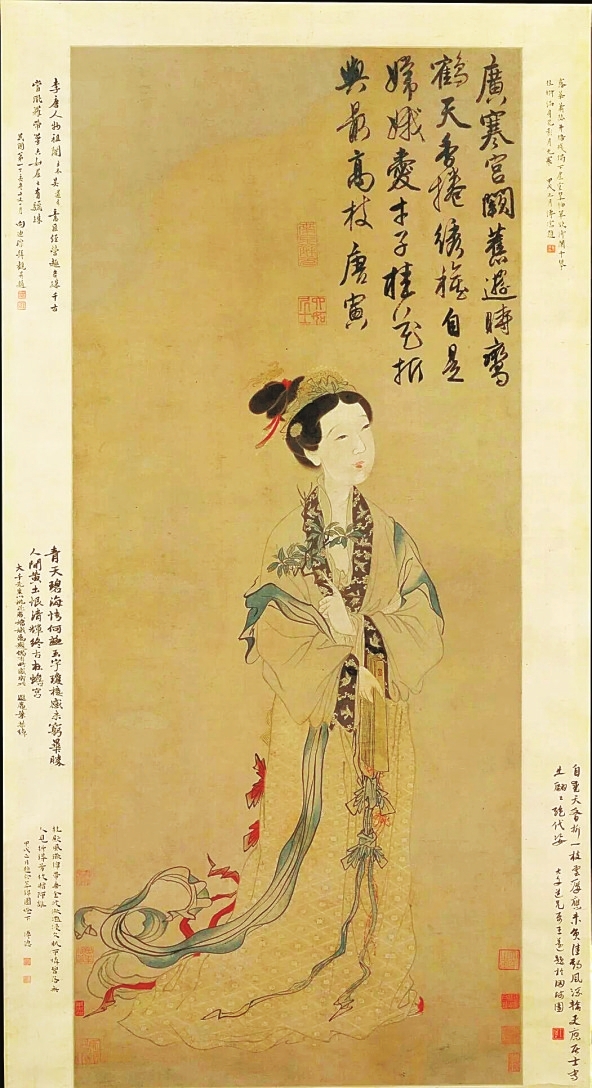

《嫦娥執桂圖》 明 唐寅

魏世通

中秋的月,總是帶著三分詩意與七分清冷。當玉盤高懸,人間團圓時,明月中的廣寒宮卻永遠鎖著一位孤獨的仙子——嫦娥。明代才子唐寅以《嫦娥奔月圖》與《嫦娥執桂圖》,映照出人生的從容。千年后,畫中的詩意仍在流淌。

《嫦娥奔月圖》,描繪的是一瞬的動態。圓月高懸,桂樹虬枝斜逸,樹下嫦娥懷抱玉兔,衣帶飄飛,凝視人間,似有未盡之思。嫦娥面容清麗,卻帶哀愁。月宮清冷,離別有情。背景大片留白。只有淡墨染出的云。天地空曠,更顯身影孤單。

唐寅沒有畫歡慶,而是畫孤寂。這或許是畫家的自喻。唐寅曾中解元,風光無限,卻卷入科場案,仕途斷送。畫中嫦娥,何嘗不是他?飛升如同超脫,但超脫之后,未嘗不是寂寞。

唐寅以“月中玉兔搗靈丹,卻被神娥竊一丸”的題詩,點出命運的戲弄。畫中嫦娥的孤寂,并非傳統仕女畫的柔媚,而是通過“天風桂子跨青鸞”的意象,傳遞出一種被迫遠離人間的蒼涼感。

相較于《奔月圖》的蒼涼,《嫦娥執桂圖》這幅畫,是靜的。嫦娥已不在空中,她站在庭院里。金釵玉帶華貴而不失清雅,眉宇間雖帶落寞,卻因桂枝的點綴而透出生機。手執一枝桂花,神態嫻靜。她不再是奔月的神女,而成了一位文人化的仕女。

這幅畫作于唐寅晚年。此時的他,已看淡功名,寄情書畫。畫上題詩“廣寒宮闕舊游時,鸞鶴天香卷桂旗”,是對往昔風華的追憶,也是對當下棲居狀態的自況。無論悲歡,皆成風景。

桂花是核心符號。它既代表“蟾宮折桂”的功名,也象征月亮的高潔。唐寅將兩者結合,意境復雜。是向往功名?還是超然物外?或許兼而有之。

在技法上,他突破仕女畫傳統,采用“方圓兼施”的筆法。面部以清麗圓細的線條勾勒,敷以淺淡白粉;衣裙則以飄舉方折之筆繪就,增強動態感。人物體態端莊,衣裙線條沉穩。背景只有一塊湖石、一株桂樹。極簡的構圖,一切歸于沉靜。是歷經風波后,內心的沉淀。

兩幅畫,是對話,是互文。奔月,是追尋,也是放手,帶著蒼涼的決絕。執桂,是靜態,是結果。是擁有,也是珍惜,透著詩意的安頓。兩幅畫作,是唐寅心路的縮影。

中秋,看這兩幅畫,我們看到的不只是嫦娥,更是一個時代文人的精神肖像。人生如月,雖有圓缺,但始終皎潔。千年過去了,月依舊,畫依舊,而那一份從孤寂中升起的溫暖,依舊在時光里,靜靜流淌。

責編:伍鏌

一審:伍鏌

二審:印奕帆

三審:劉樂

來源:華聲在線