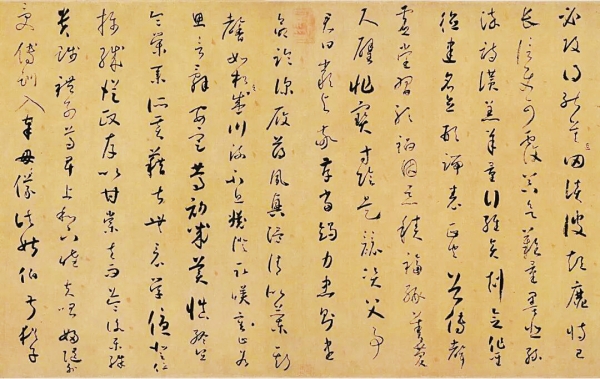

懷素在63歲時寫的《千金帖》(局部)

李科

指尖輕滑間,王羲之的《蘭亭序》與博主的“每日一練”比肩而立;算法推送下,顏真卿的悲愴雄渾與網紅導師的“速成秘籍”共享屏幕。當書法藝術遇上互聯網浪潮,我們似乎進入了一個書法內容空前繁盛,卻又讓人心生困惑的時代:點贊數能否定義杰作?流量可否衡量價值?在這喧囂之中,我們該如何撥開迷霧,找回欣賞書法之美的澄明之心?

流量浪潮里的雙面書法

當代書法傳播,呈現出鮮明的雙重面貌。

一方面,互聯網上,一類書法視頻作品頗受追捧。抖擻的飛白、濃烈的漲墨、戲劇化的書寫姿態,再配上激情澎湃的音樂,極易在瞬間捕獲眼球。這種呈現雖降低了觀賞門檻,卻也可能將書法簡化為純粹的視覺刺激,消解其背后的文化內涵。這類書法,俗稱“江湖體”。

另一方面,一批深耕傳統的書法家與美育工作者,正以互聯網為載體堅守書法本質,讓美育傳播更有溫度。陳振濂先生依托數十年書法學術研究與教育實踐,在微信公眾號上分享“書論”,引導觀眾用筆墨的沉靜對沖快節奏生活的浮躁;崔寒柏先生在抖音進行案頭臨帖直播,偶有所感,便停下來闡述自己對書法的見解,帶著粉絲在幾千年間穿梭,而這些粉絲一看就是幾個小時。魯大東先生深耕小紅書平臺,以“年輕化表達”貼近Z世代,打破傳統書法的“距離感”。

湖南書壇亦有胡紫桂、文佐等書法家,通過社交媒體積極分享書法內容,或解讀湖湘書法文脈,或演示筆墨技法,在網絡平臺傳遞傳統書法的正向價值。在各類專業書法平臺上,更多書法家開設系統書法課程,從碑帖臨習到書論解讀,引導觀眾真正“慢下來品書法”。

除此之外,還有許多受過傳統書法教育的青年學生、書法愛好者,以更鮮活的方式參與傳播。有人堅持“每日臨帖打卡”,有人記錄“書房筆墨日常”,有人做“書法小知識科普”。這些真誠的分享,搭建起大眾與書法的親近橋梁。

當“視覺奇觀”與“守正傳播”在互聯網空間并行,我們更需追問:書法之美究竟是什么?

法度與心性,方為書法之美

如今受到許多網友推崇的江湖書法,并非互聯網時代的新生事物。其脈絡可追溯至明代中后期:當時商品經濟興起,部分職業書家為迎合大眾獵奇心理,便開始側重書寫表演的視覺奇觀,如夸張的筆勢、具象化的字形。而在網絡流量邏輯的催化下,這種書風獲得了空前的傳播土壤。快節奏生活里,人們或許難有時間靜下來細品傳統書法的墨韻層次與章法意趣,江湖書法筆走龍蛇的視覺沖擊,恰好滿足了觀眾對強刺激、快反饋的渴望。

然而,與江湖書法的表象化追求不同,傳統書法的核心在于其法度精神。正如蘇軾“欲速則不達”所言,書法之美并非表面的“快”與“狂”。即便是看似翰動若馳、一氣呵成的狂草,背后也需要靜思閑雅的醞釀,是心性與技法的深度融合。書法之所以能超越“寫字”的工具屬性,成為東方美學的核心載體,依靠的是三大支柱:筆法為骨,墨法為韻,章法為氣。

這份“法度精神”,并非束縛創造力的教條,而是“技進乎道”的修行階梯。唐代草書大家懷素的藝術蛻變,便是“以法度養心性”的典范。其不同時期的《千字文》作品,呈現了“從生到熟、由熟返生”的藝術升華之路。早期《瑞石帖千文》,追求字字獨立的嚴謹,筆下點畫如“錐畫沙”,每一筆皆蘊古拙;中期《群玉堂本大草千文》,已突破字形束縛,筆勢驚蛇入草,整篇血脈相連;晚期《千金帖》,褪去了鋒芒,回歸平淡高遠,盡顯大巧若拙之至境。

江湖書法的流行,也暴露了專業書壇與大眾審美之間的差異。專業書壇評價書法作品,強調法度、氣韻和神采,而大眾更關注熱鬧、情緒和視覺沖擊。許多人認為傳統書法“平淡古拙”,實則是未能觸及它的審美密碼。如《蘭亭序》字字獨立卻字外有情,這種“不雕之美”需要觀者具備通感能力,能從留白處品余韻,體悟曲徑通幽的深意。此外,晉尚“韻”、唐重“法”、宋追“意”的審美流變,要求欣賞者具備一定的歷史視野。

讓書法審美“熱”得長久

要讓更多人真正喜歡書法,從偏愛江湖書法的熱鬧,走向理解傳統書法的深厚,關鍵在于打破專業領域和大眾之間的認知壁壘。

建立書法審美教育體系,夯實大眾審美根基。將書法教育更深入義務教育階段,讓孩子在一筆一畫的臨古實踐中,觸摸傳統書法的法度之美,明白“橫平豎直”背后的平衡之道,理解“墨分五色”中的層次韻味。這樣,孩子們在成長中,自然具備辨別江湖氣與傳統味的基礎能力,避免被單一的視覺沖擊所裹挾。

借熱度傳經典,讓書法真正“熱”起來。當江湖書法憑借視覺吸引力聚集流量時,專業領域無需否定其大眾關注度,反而可借力打力,將看熱鬧的流量,轉化為傳播傳統書法的有效契機。近年來,《妙墨中國心》《中國書法大會》等電視節目的成功,便證明了專業內容完全可以用生動形式吸引大眾。

構建雙向包容的評價體系,平衡創新活力與法度底線。評價書法不應非黑即白,既要認可江湖書法在激發大眾興趣上的積極作用;更要堅持傳統書法的法度底線,推動傳統書法以更鮮活的姿態走近大眾。專業者多些通俗的解釋,大眾多些耐心的了解,書法審美才能慢慢生長。

(作者系永州市文聯黨組成員、副主席,永州市懷素書法研究院院長)

責編:伍鏌

一審:伍鏌

二審:印奕帆

三審:劉樂

來源:華聲在線