編者按:湘水奔涌,紅土潮生。作為全國首批15個中央財政支持公立醫院改革與高質量發展示范項目城市之一,偉人故里湘潭的醫改實踐引人注目。近年來,湘潭市委、市政府始終以人民健康為中心,突出系統集成與協同聯動,因地制宜學習推廣三明醫改經驗,以制度變革引領模式創新,促進“三醫”協同發展和治理,不斷完善醫療衛生服務體系,推動公立醫院高質量發展,持續推進優質醫療資源擴容下沉和區域均衡布局,走出一條契合湘潭實際的高質量衛生健康事業發展之路。

之一

湘潭:以制度變革和模式創新 打造推廣三明醫改經驗的示范

記者 魯紅 通訊員 葉志強 蘇艷敏 譚孟春

▲圖為2023年10月19日,時任湘潭市委副書記、市長胡賀波在國家衛生健康委召開新聞發布會上介紹公立醫院改革與高質量發展工作情況

▲圖為2023年10月19日,時任湘潭市委副書記、市長胡賀波在國家衛生健康委召開新聞發布會上介紹公立醫院改革與高質量發展工作情況

在這里,醫改不是機械的制度切換,而是一場有溫度、有質感的系統革命:從“三醫聯動”破局壁壘,到“矩陣式醫聯體”重構秩序;從“醫防融合”引領健康轉型,到“醫者紅”黨建凝聚人心、惠及民生——湘潭以制度變革為驅動,以模式創新為路徑,以數字賦能為支撐,讓優質醫療資源“沉下去”,群眾健康福祉“提上來”。數據見證變革,溫度詮釋初心。三年來,全市醫療服務收入占比提升4.23個百分點,基層診療量占比達68.49%,市域內住院量占比91.07%;全市職工醫保、居民醫保實際報銷比例分別達70%、62%以上。湘潭市先后獲批公立醫院綜合改革國家級示范城市、國家緊密型城市醫療集團試點城市、全國防控重大慢病創新融合試點城市等,其醫改經驗做法獲國家衛生健康委多次推介,一座中部城市醫改樣本悄然崛起。

▲圖為2024年11月12日湘潭市委副書記、市長李永亮在基層調研公立醫院改革與高質量發展工作

▲圖為2024年11月12日湘潭市委副書記、市長李永亮在基層調研公立醫院改革與高質量發展工作

這一切,源于政策設計與實踐探索的反復淬煉,源自從“以治病為中心”向“以健康為中心”的堅定轉型,更是一座城市對“人民至上、生命至上”理念的生動詮釋。大眾衛生報、新湖南湘健頻道特別策劃推出“以人民健康為中心的湘潭‘答卷’”系列報道,回望改革征程,致敬每一位躬身一線的奮斗者,展望未來發展。我們期待湘潭的探索如星火熠熠,為健康中國建設貢獻更多可復制、可推廣的實踐范式。

▲圖為2025年5月29日,湘潭市在國家衛生健康委舉辦的2025年推廣三明醫改經驗培訓班(第一期)上作經驗交流發言

▲圖為2025年5月29日,湘潭市在國家衛生健康委舉辦的2025年推廣三明醫改經驗培訓班(第一期)上作經驗交流發言

制度變革,“三醫”協同破壁壘

在改革深水區,湘潭亮出關鍵一招——打破醫療、醫保、醫藥之間的行政壁壘,推動“三醫”從各自為政走向深度協同。

協同聯動,決策共融。實行市和縣市區衛生健康、醫保部門領導干部交流交叉任職,明確衛生健康、醫保部門各一名副職兼任對方黨委(組)成員,參與黨委(組)決策,并建立衛生健康、醫保等部門共同參與的常態化協作會商機制;數據互通,聯動監管——建立市級醫保數據專區,率先實現醫療與醫保數據互聯互通、查閱共享,同時建立多部門線上線下聯動監管機制,對全市醫藥機構的診療行為、基金使用開展穿透式監管,筑牢醫保基金安全堤壩。

在協同機制支撐下,改革精準發力:

加大投入,加快發展。近年累計投資30億元,補齊公立醫院基礎建設短板;投入1.2億元,培育建設國家臨床重點專科建設(培育)項目7個、省臨床重點建設項目49個、國家中醫重點專科3個、省級中醫重點專科29個;建立市直公立醫院人才“引育用留”資金池,引進學科帶頭人、急需緊缺人才236名,培育蓮城醫衛名家50名。

▲圖為2024年3月,湘潭市醫藥集采和數據中心揭牌成立

▲圖為2024年3月,湘潭市醫藥集采和數據中心揭牌成立

集采調價,優化結構。成立市級醫藥集采和數據中心,落實國家、省級及聯盟集采24批,涉及藥品572種、醫用耗材8大類,平均降價幅度分別為53%和69%,累計節約醫療費用超5億元。2016年至今,統籌空間,動態調整醫療服務價格6646項次,重點上調護理、手術、中醫等技術勞務價值項目,公立醫院醫療服務收入占比從2016年的25.02%攀升至2024年的36.78%。

▲圖為市衛健委與市醫保局會商會議現場

▲圖為市衛健委與市醫保局會商會議現場

醫保支付,提質增效。建立以DRG付費為主,康復病組、重度失能人員、精神障礙病人按床日付費、中醫優勢病組按療效價值付費、基層門診統籌付費等多元復合支付方式。改革后,平均住院日從9天降至7.4天,住院均次費用從7468.88元降至5957元。2024年,DRG付費醫療機構全覆蓋率達100%,DRG付費醫保基金支付占住院醫保基金支出比例達95.52%。同年,湘潭市城市醫療集團試行醫保基金總額付費改革,按照“以收定支、明確范圍、總額付費、結余留用,合理超支分擔”的方式,將集團內醫療機構醫保基金統一“打包”支付,當年基本實現收支平衡。

資源整合,區域一體強供給

湘潭面積不大,但醫療衛生資源相對豐富。面對“總量過剩、結構不優”的矛盾,湘潭以“把一個區域當一個醫院來打造”的區域醫療規劃理念,優化醫療資源布局,重塑服務供給結構。

▲圖為湘潭市中心醫院國家臨床重點專科—心血管內科成功為患者植入全國首批新型無導線起搏器

▲圖為湘潭市中心醫院國家臨床重點專科—心血管內科成功為患者植入全國首批新型無導線起搏器

縱向五級聯動,分級分層。組建湘潭城市醫療集團及緊密型縣域醫(健)共體,推動醫療資源優化布局、集約共享、提質增效,構建起“省級醫院-市級龍頭-縣級醫院-基層機構-村衛生室”的縱向五級聯動機制。按照整合優質醫療資源,科學規劃公立醫院功能發展定位,做強市級龍頭,與湖南大學共建附屬醫院,建設心血管病、腫瘤、骨科、呼吸與危重癥等國省臨床重點學科群,打造區域醫療中心。明確各醫療衛生機構功能定位,建立分級診療住院病種引導目錄,促進有序轉診:市級龍頭醫院主攻疑難急危重癥;二級醫院承接慢病康復、一般疾病轉診服務與教學等;基層機構聚焦小病輕癥治療和基本公共衛生服務。同步推進資源優化:三級醫院逐步關停簡易門診,引導常見病患者下沉基層;重點慢病科室資源逐步向二級醫院轉移。

▲圖為湘潭市醫療聯合體病理診斷中心工作人員集中統一辦公

▲圖為湘潭市醫療聯合體病理診斷中心工作人員集中統一辦公

橫向專科聯盟,織密網絡。在縱向分級基礎上,橫向建立精神衛生、中醫、口腔、婦幼等專科聯盟進行分診,構建上下聯動、左右協同、資源互濟、有序轉診的矩陣式醫聯體,完善省、市、縣、鄉、村分級診療機制及其醫保醫藥支撐機制。城市醫療集團內實行醫療、信息、藥耗設備“三個一體化”管理,建成醫學檢驗、影像診斷、心電診斷、病理診斷、消毒供應、總務后勤“六個共享中心”,實現213項檢查檢驗結果互認,促進資源高效流動。縣域醫(健)共體推動人員、服務、技術、管理“四個下沉”,實行人員、收入分配、藥品、檢驗資源及信息聯通“五個統籌”,為網格內居民提供一體化、連續性衛生健康服務。積極探索醫保政策在促進城市醫療集團與縣域醫(健)共體之間轉診、分診中的杠桿調節作用,推動優質資源有效輻射,逐步實現上下有序就醫、同域合理分流。

醫改惠民,數據賦能優服務

在需求側,湘潭以智慧醫療和創新服務直面群眾健康需求痛點,把便捷、精準、貼心的醫療服務送到百姓家門口。

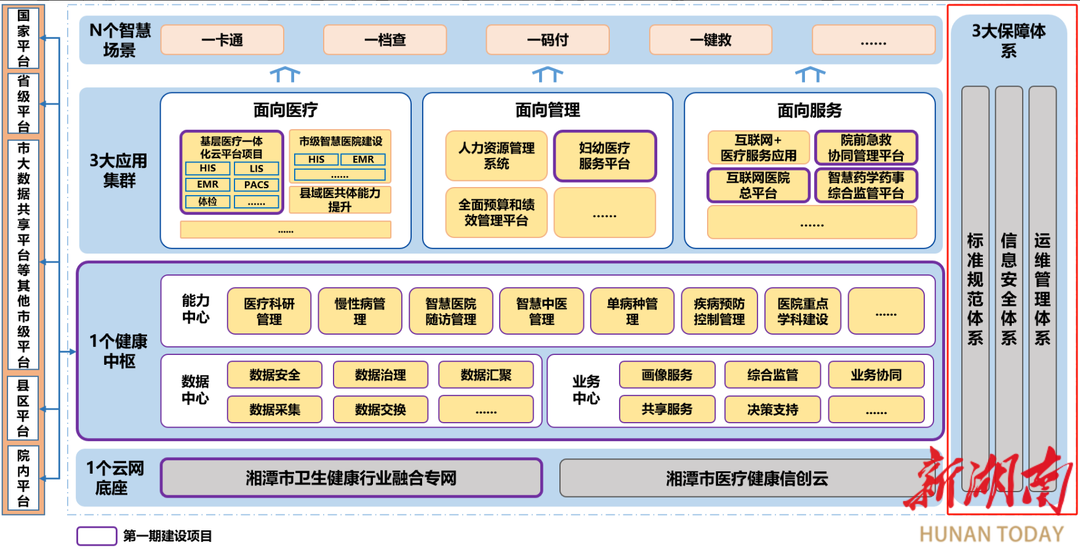

▲湘潭市醫療衛生信息一體化建設,實現“健康一碼通、三醫一張網、監管一平臺”

▲湘潭市醫療衛生信息一體化建設,實現“健康一碼通、三醫一張網、監管一平臺”

數據導航,服務更便捷。對接全省“三醫一張網”,建成“健康一碼通、三醫一張網、監管一平臺”智能信息系統。群眾就醫實現“就醫一件事”一個平臺通辦,“一卡通”“一檔查”“一碼付”“一鍵救”,可實時獲取號源、床位信息及智慧就醫導航服務,二級及以上公立醫院“一站式”預約、結算覆蓋率達100%,結算平均時間縮短66.7%。

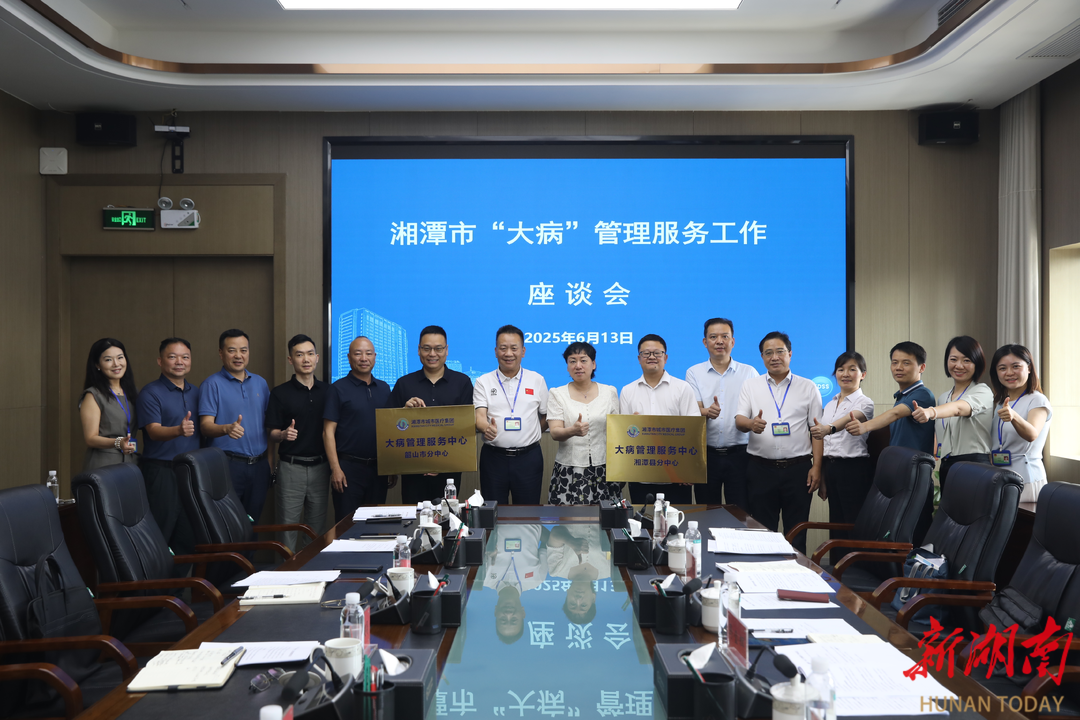

▲圖為湘潭市大病管理服務中心湘潭縣分中心和韶山市分中心成立授牌現場

▲圖為湘潭市大病管理服務中心湘潭縣分中心和韶山市分中心成立授牌現場

聚焦“大病”,服務更精準。健康湘潭智慧信息系統匯聚市直醫療機構及全市67家基層醫療機構患者就診信息和檢驗檢查數據,并與醫保數據聯通,可實時分析異地就醫數據,精準地鎖定大病人群,識別排名靠前的外出就醫病種,為確定重點發展學科提供依據。城市醫療集團和縣域醫(健)共體牽頭醫院相應建立“大病”服務中心(分中心),為患者提供“一對一”精準服務。自成立以來,共留住大病患者190名,開展遠程會診17場,組織專病管理團隊會診659場,邀請專家來院手術173臺。

關口前移,服務更貼心。推動市直公立醫院、基層醫療衛生機構等24家醫療機構分層分級與24家中小學醫務(保健)室建設“湘潭市醫教融合健共體”。全市二級及以上醫院中,91.7%設置老年醫學科、87%建成老年友善醫療機構。2家企業入選“全國健康企業建設優秀案例”。2025年,湘潭啟動百萬人口家庭醫生簽約攻堅。家庭醫生團隊帶著聯系卡上門簽約,開展量血壓、測血糖、指導用藥等健康服務,并建立微信群提供實時咨詢。

▲圖為湘潭市舉行家庭醫生優質服務競賽

▲圖為湘潭市舉行家庭醫生優質服務競賽

湘潭醫改的深層價值,在于其以“區域一盤棋”的系統思維重塑醫療生態。“一切為了人民健康,改革的刻度,最終落在百姓感知的溫度。”湘潭市衛生健康委主任馬金輝表示,湘潭醫改從三明經驗汲取智慧,破解“看病難、看病貴”,首要在“破”——以“三醫聯動”之刃斬斷體制藩籬;核心在“立”——以“矩陣式醫聯體”重塑資源格局與服務體系;根本在“治”——讓分級診療的根系深扎基層土壤,讓大病救治的枝干挺拔有力,最終滋養出全民健康的繁茂森林。

當家庭醫生成為社區群眾信賴的“健康管家”,當數據流精準灌溉醫療資源的“干旱地帶”,當“蓮城”百姓不再為異地求醫輾轉奔波,湘潭醫改實踐匯聚的可感可及的健康暖流,所標注的不僅是一座城市的醫改坐標,更是以“人民”為尺度丈量出的發展溫度。

之二

深化矩陣式布局,構建整合型服務體系湘潭醫改打通分級診療“最后一公里”

記者 魯紅 通訊員 葉志強 羅丹 蘇艷敏 攝影 譚孟春

健康是幸福之基。當前,人民群眾對于健康有了更高要求,期盼能夠就近、就便看得上病、看得好病。然而,優質醫療資源往往集中在上級醫院,群眾實際需求卻更多沉淀在基層。如何圍繞群眾需求出發,加快建設分級診療體系,提供就近就便系統連續的衛生健康服務?

湘潭按照“把一個區域當作一個醫院來打造”的區域醫療規劃理念,從供需兩端協同發力,深入推進矩陣式醫聯體建設,構建區域整合型醫療衛生服務體系,暢通分級診療路徑,扎實推動醫學學科建設,推進衛生健康事業高質量發展,持續提升人民健康水平。

▲圖為2024年7月,湘潭市委書記胡賀波(時任湘潭市委副書記、市長)赴市城市醫療集團現場調研。

▲圖為2024年7月,湘潭市委書記胡賀波(時任湘潭市委副書記、市長)赴市城市醫療集團現場調研。

在城區——建設醫療高地,依托湘潭市城市醫療集團,聯動國家和省級三甲醫院優質醫療資源,做強區域龍頭醫院,打造區域醫療中心,提升重點專科服務能力,實現“大病不出市(縣)”;市婦幼保健院、市五醫院、市六醫院、市中醫醫院、市口腔醫院突出專科特色,分別牽頭建設婦幼保健、精神衛生、醫養結合、中醫和口腔專科聯盟。

在縣域——夯實基層基礎,湘潭縣、湘鄉市、韶山市實現緊密型縣域醫共體全覆蓋,健全市縣聯動的雙向轉診機制,推進優質醫療資源擴容下沉和區域均衡布局,筑牢基層醫療衛生網底,持續增強基層和農村的醫療服務能力,實現“常見病不出鄉(鎮)、小病不出村”,讓群眾健康更有“醫”靠。

建設城市醫療集團,打造省級區域醫療中心

在城市區,由市中心醫院牽頭,聯合3家綜合醫院、協同6家專科醫院及專業公共衛生機構、聯系24家基層醫療衛生機構,組建湘潭市城市醫療集團,落實各級各類醫院功能定位,做強市域龍頭醫院——市中心醫院。通過“三個一體化”(即醫療、信息、藥品耗材設備管理一體化)和“六個共享中心”(即心電、檢驗、影像、病理診斷、后勤總務、消毒供應)建設,實施醫保總額預算統籌管理,實現了信息互聯、檢驗檢查結果互認、資源下沉共享,有效推動分級診療落地。醫療集團“數字駕駛艙”實時展現改革成效:心電中心2024年完成遠程診斷超3萬例,影像中心接入8家醫院,日均處理影像6000余例,累計互認節約群眾費用136萬元;病理中心聘請美籍專家常駐指導,標本冷鏈配送全程溯源,重復檢查率下降 30%……數智賦能正加快區域資源整合與高效協同,繪就出滿足人民健康需求的幸福圖景。

加強國省重點專科建設,推動學科融合發展和能力提升,全力打造區域醫療中心。近3年來,投入1.2億元支持國家、省、市級重點學科建設,培育建設國家臨床重點專科建設(培育)項目7個、省臨床重點建設項目49個、國家中醫重點專科3個、省級中醫重點專科29個。建立人才專項資金池,培育醫衛高層次人才和骨干人才50名、引進高層次醫學人才236名。市政府與湖南大學合作共建湖南大學直屬附屬醫院,中國工程院院士周宏灝湘潭研究所、國醫大師劉志明工作室、全國名老中醫黎月恒教授傳承工作室相繼落戶。

組建多個專科聯盟,實現資源下沉與效能提升。湘潭市婦幼保健聯盟構建“3+2+1”縱向聯合模式,現有34家成員單位,培養婦幼專干81名,每年派出專家3000余人次幫扶基層,2024年上轉、下轉人次分別增長30.38%和43.1%;中醫聯盟由市中醫醫院牽頭組建,現有30家成員單位,以“三優三聯”“共推共享”模式推動基層中醫藥高質量發展;精神衛生專科聯盟由市第五人民醫院牽頭組建,現有12家成員單位,建立專科聯盟內各單位分工合作、分級協助的工作機制,打造精神衛生閉環管理體系;口腔專科聯盟整合區域內口腔醫療服務資源,構建以大專科為核心、小綜合為支撐的口腔醫療服務新格局,實現口腔健康服務從“分兵作戰”轉向“系統協同”的全鏈條全周期管理。

成立大病管理和特需醫療服務中心,逐步實現“大病不出市”的目標。該中心聯動國內外知名專家,構建遠程會診與手術支持網絡,組建12個市級專病管理團隊,提升大病專科診療能力,完善大病多學科會診機制,建立大病咨詢管理服務機制;同時,在湘潭縣、湘鄉市、韶山市設立分中心,強化城市醫療集團與縣域醫共體之間的協作,完善大病救治市縣聯動機制,增強基層大病管理能力。通過專家下沉、遠程醫療、雙向轉診、學科共建等合作,落實分級診療,讓基層百姓在家門口就能享受到三甲醫院乃至國內外知名專家團隊的優質診療服務。

湘潭縣:重塑縣域醫療新格局,推動“大急診+多專科”協同發展

湘潭縣推進國家級緊密型縣域醫共體試點,建立縣鄉一體、上下聯動的縣域新型醫療衛生服務體系,為群眾提供全方位、全生命周期健康服務。縣人民醫院作為醫共體龍頭單位,圍繞“大急診大急救”理念與多專科協同,通過體系創新、技術突破和資源整合,增強急危重癥與專科疾病救治能力,實現資源下沉和患者回流,形成可復制的“蓮鄉經驗”。

構建智慧高效急救體系,實現“上車即入院”。建成“1+3+7+N”急救網絡,打造城區10分鐘、鄉鎮30分鐘醫療急救圈。率先完成救護車5G改造,實現“院前-院內-院間”全流程可視化指揮。2024年急危重癥接診占比提升至16.76%。依托“心電一張網”完成基層免費遠程心電診斷11.79萬例,篩查心梗等急癥5.14萬例,陽性率43.6%;遠程影像診斷1.4萬例次,6家鄉鎮衛生院通過胸痛單元驗收。

▲圖為湘潭縣緊密型醫共體遠程心電診斷中心。

▲圖為湘潭縣緊密型醫共體遠程心電診斷中心。

打造專科技術高地,提升重癥救治水平。腎內科成立血管通路管理小組,開展PTA術及日間手術255例,成功率達96.4%;推廣“注水法”腹膜透析置管術,縮短手術時間,減小切口,降低并發癥,提升患者舒適度。依托CRRT技術成立重癥MDT團隊,建立標準化流程與醫保報銷機制,有效降低外轉率,減輕患者負擔。

建設康復醫學中心,優化服務能力。康復醫學科開設5個亞專科組,融合中醫與現代康復技術,外埠患者比例增至1.86%。心臟康復中心獲“國家標準化心臟康復中心建設單位”稱號。藥學服務實現全程化管理,2024年抗菌藥物使用率降至43.98%,西成藥品收入占比降至21.19%。

湘鄉市:縣域醫療“一盤棋”,群眾家門口享優質醫療服務

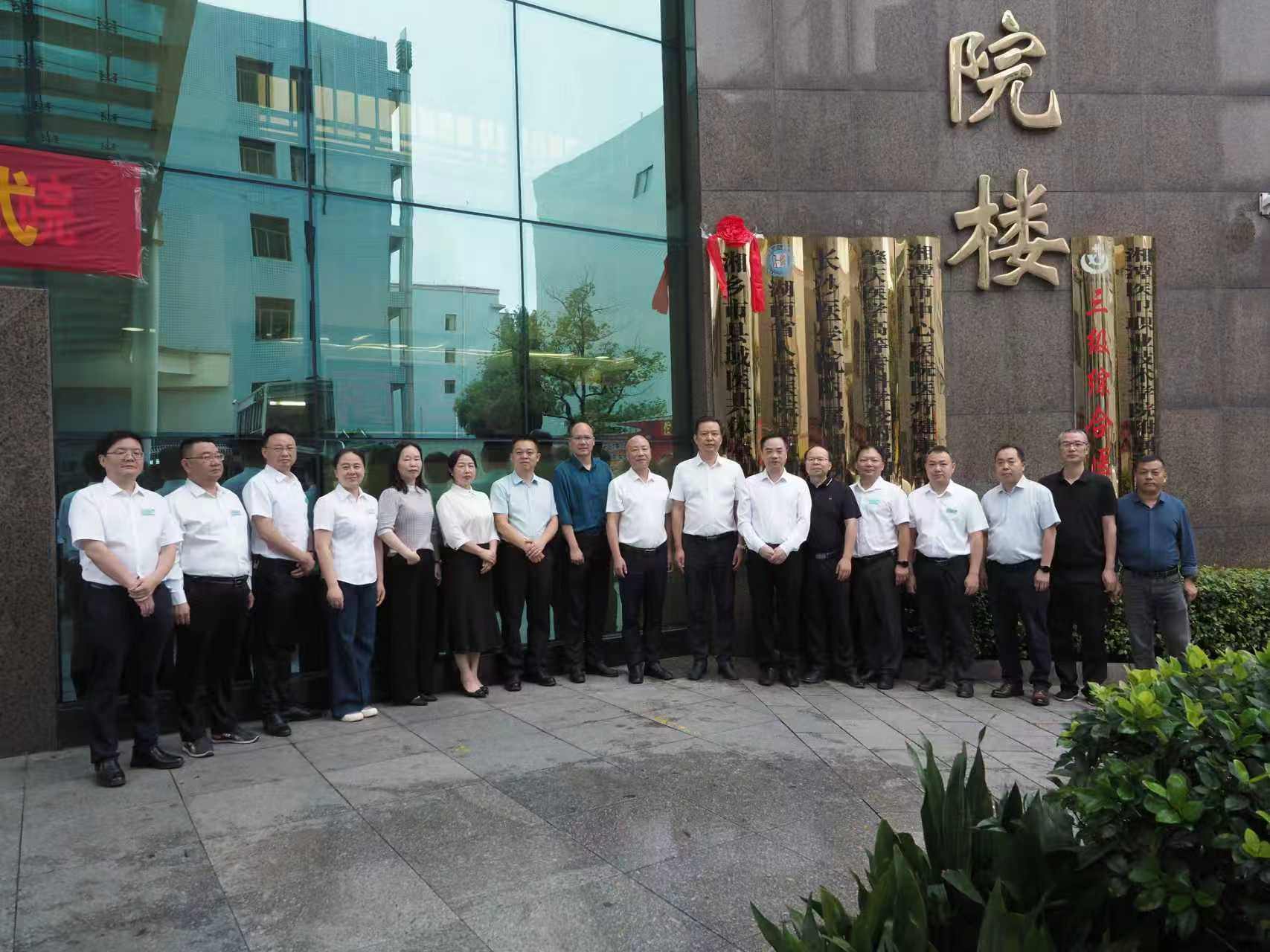

2025年5月,湘鄉市緊密型縣域醫共體揭牌成立,通過創新機制、資源下沉、技術賦能三大舉措,推動優質醫療資源向基層延伸,惠及全市70萬群眾。

▲圖為湘鄉市緊密型縣域醫共體牽頭醫院揭牌儀式現場。

▲圖為湘鄉市緊密型縣域醫共體牽頭醫院揭牌儀式現場。

構建合理分級診療體系,打通就醫“高速路”。湘鄉市人民醫院牽頭成立大病管理服務中心湘鄉市分中心,與湘潭市城市醫療集團建立雙向轉診通道,筑牢縣域大病救治網。縣域醫共體內轉診無縫對接,啟用“免掛號費雙向轉診”模式,實現“上轉優先救治、下轉專家跟蹤”,推進“常見病不出縣、大病不出市”分級診療體系建設。

數字賦能基層,織密健康“防護網”。6月25日,湘鄉市醫共體遠程心電、影像診斷中心揭牌,醫共體牽頭醫院全天候提供遠程診斷服務,即時檢查、診斷與數據共享。遠程心電、影像診斷中心覆蓋絕大多數成員單位,每月完成遠程診斷上千余人次,實現基層就診、上級診斷同質化目的。

人才造血基層,激活服務“新動能”。創新“學科共建+組團幫扶”模式,湘鄉市人民醫院與潭市衛生院共建心血管內科,聯合山棗衛生院打造綜合診療科,填補基層技術空白。近兩年湘鄉市選派13名“第一書記”駐守基層衛生院,“專家常駐、技術落地、群眾受益”的基層醫療新生態正在形成。

韶山市:“三個轉變”破局縣域醫改,探索健共體建設新路徑

近年來,韶山市創新構建以健康為中心的縣域緊密型健康共同體,以“三個轉變”破局縣域醫改——從原來布局分散、各自為政的醫療機構轉為緊密型健康共同體;從以治病為中心向以健康為中心轉變;衛健行政部門部分管理職能下放給總醫院,從行政主導轉為專業治理。2024年,韶山市基層診療量占比三年前提升5.62個百分點,健共體醫保基金年度結余超千萬元。

重構服務體系,打造“放管服”改革的健共體樣本。韶山市人民醫院(市中醫院)為健共體總醫院,牽頭統籌疾控、婦幼及基層醫療機構,構建“1個總院+4個分院+33個村衛生室”的三級健康服務網絡。建立“雙軌運行”機制——由分管副市長牽頭健共體管委會負責政策協調,總醫院牽頭,理事會負責具體運營,形成改革合力。衛健部門深化“放管服”改革,聚焦宏觀布局與政策引導;總醫院負責業務管理、質量控制和效率提升。行政部門考核總醫院,重點關注高質量發展和群眾、醫務人員滿意度;總醫院考核基層機構,側重醫療質量、核心能力及慢病管理等臨床指標。

推動資源下沉,實行醫保總額預算與健康包保制。將韶山市城鄉居民、職工醫保基金和其他專項資金整體打包預付,實行“結余留用、合理超支分擔”,由總醫院統一結算。推行“縣管鄉用、鄉聘村用”編制改革,總醫院下派副高以上專家定期坐診,專科醫生全面融入52支家庭醫生團隊,推動管理、人員、技術、服務“四個下沉”,使優質醫療資源直達村組。2024年,韶山市醫保基金結余1080萬元,健共體總醫院藥占比由2021年的近40%下降至2024年不到30%,醫療服務收入占比提升至36.4%。

▲圖為韶山市“韶小衛”健康宣講隊為社區居民開展義診活動。

▲圖為韶山市“韶小衛”健康宣講隊為社區居民開展義診活動。

率先推出醫防融合與社會共治——“韶小衛”。實體化運營村(居)民委員會公共衛生委員會,組建健康管家志愿者團隊,建立健康小屋與驛站,配備自檢設備,引導群眾定期開展健康管理,與家庭醫生團隊協同開展工作。“韶小衛”健康宣講隊研發慢病課程近30個,深入基層普及健康知識,推動每個人做自己健康的第一責任人。

之三

醫防融合 全民參與|湘潭構建“大健康”新模式

記者 魯紅 通訊員 蘇艷敏 唐江 譚孟春

在老齡化加劇、慢性病高發的時代背景下,傳統“以治病為中心”的醫療模式正面臨挑戰。湘潭市,這座承載紅色基因的城市,以三個“全省唯一”的國家級試點——全國傳染病防控醫防協同融合試點、全國防控重大慢病創新融合試點、全國癌癥防治行動聯系城市為突破口,率先打破“重治輕防”的慣性,構建起覆蓋全生命周期的健康防線。通過制度重構、技術賦能和全民參與,湘潭正積極構建醫防協同醫防融合新機制,打造慢病管理防治新范式,實現從“被動治病”到“主動防病、防治結合”的轉變。

創新機制:構建“四級防線”打破醫防融合“玻璃墻”

面對疾病這一共同敵人,醫療是制敵的最后堡壘,疾控則是偵察與預警的前沿防線。通過醫防協同與融合,構建縱深、立體的綜合防御體系,能夠在疾病初起時予以遏制,以最小代價爭取最大勝利。

▲圖為4月20日,湘潭市舉行家庭醫生簽約服務提升行動暨減鹽減油專項行動啟動儀式現場

▲圖為4月20日,湘潭市舉行家庭醫生簽約服務提升行動暨減鹽減油專項行動啟動儀式現場

湘潭市以“健康優先”為戰略核心,持續高位推動,重構醫防融合體系,明確政府主導、部門協作、社會動員、全民參與的工作機制,創新構建“慢病共管、分級防控”體系,在全省率先實現“醫院-疾控-社區”數據閉環。全市9家三級醫院建“慢病中心”,聚焦疑難重癥診療與醫防融合服務;8家二級綜合醫院設“慢病基地”,承擔首診方案制定與線下、線上協診服務;67家基層醫療機構創“慢病之家”,負責穩定期患者的常規藥物治療、隨訪管理和高危人群干預;6家市縣疾控中心成立“慢病監測管理中心”,負責慢性病監測管理與質控。同時,做先政府主導的零級預防、做實病因預防的一級預防,做優“早發現、早診斷、早治療”的二級預防,做強臨床預防的三級預防,構建四級預防結合的綜合干預體系,完善全鏈條健康管理服務流程。

制度創新是核心驅動力。湘潭完善醫保激勵政策,在城市醫療集團和縣域醫共體建立完善“總額預算、結余留用”機制,將結余基金用于重大慢病健康管理服務;探索將個性化健康管理項目納入醫保,發展多樣化健康保險服務;推進重大慢病門診共濟賬戶統籌與長護險;對符合條件患慢性病的城鄉低保對象、特困人員實施醫療救助;鼓勵社會力量參與慢病防控服務,拓寬公益防治投融資渠道;完善湘潭市家庭醫生簽約信息系統,實現與醫保系統對接,健全簽約服務收付費機制。同時,積極構建行政部門、疾控機構、醫療機構、基層醫療衛生機構“四位一體”的傳染病防控醫防協同醫防融合體系,在二級及以上公立醫院設置公共衛生科與疾控監督員,構建以專業公共衛生機構為骨干、公立醫院為依托、基層醫療衛生機構為網底的三級公共衛生服務體系。全市連續22年無甲類傳染病報告,乙類傳染病發病率持續保持在全省最低水平,艾滋病、結核病等重大傳染病和麻疹、百日咳等疫苗可預防傳染病得到有效控制。

信息共享是聯合作戰的關鍵。技術賦能打通醫防“玻璃墻”,醫療與疾控從“各自為戰”走向“共管一盤棋”。二級以上醫院部署監測前置系統,臨床醫生診斷傳染病的同時,疾控部門同步接收預警,實現“零時差”響應和數據實時共享,徹底打破信息孤島。正在建設的區域重大慢病健康管理平臺,以高血壓、糖尿病、慢阻肺、肺結節、宮頸癌、乳腺癌、肝癌患者健康管理為目標,遵循“報病在醫院,管理在疾控,服務在社區”原則,依托全民健康信息平臺,構建市縣鄉三級慢病健康管理系統,擴展肺健康管理、腫瘤篩查與登記、宮頸癌與乳腺癌篩查、慢病管理等功能,實現醫療機構、公衛機構和基層醫療衛生機構的數據互聯互通、業務協同和信息共享。同時推動衛健、醫保、民政、環保等多部門數據共享,建設區域社會發展數據中心,持續促進健康大數據研究應用。

慢病防控:關口前移,織密健康防護網絡

在慢性病防控中,公衛機構是前哨和第一道防線,基層醫療機構是支援力量,醫院專注于應對最強大的“敵人”——急危重癥。針對慢病流行的地域特點,湘潭圍繞關口前移、綜合防控,匯聚各方力量打出“組合拳”。

▲圖為市民正在湘潭市疾控中心接種疫苗

▲圖為市民正在湘潭市疾控中心接種疫苗

防控關口前移,疾病早篩早治。2024年,湘潭市居民健康素養水平達33.63%,群眾防病意識顯著增強。全市5個縣市區均建成省級慢性病綜合防控示范區,雨湖區成功創建國家級示范區。全面落實醫療機構35歲以上首診測血壓制度,實施糖尿病標準化防控DPCC項目,建成市、縣、鄉、村四級卒中、胸痛防治體系。開展慢阻肺、腦卒中高危人群、心血管病高危人群篩查,分別完成1.5萬例、4.9萬例、2.9萬例篩查。實施城市癌癥早診早治項目,完成癌癥高危評估1.4萬余例。連續9年將農村與城市低保婦女“兩癌”(乳腺癌和宮頸癌)篩查納入民生實事,累計篩查31萬例。

強化疫苗接種,筑牢免疫屏障。全省率先實現基層醫療衛生機構預防接種門診數字化建設與兒童保健門診規范化建設全覆蓋,適齡兒童乙肝疫苗接種率達99%以上,首劑及時接種率達95%以上。實施加速消除宮頸癌行動計劃,多部門協同推進HPV疫苗接種,2017年以來累計接種HPV疫苗25.01萬劑次,9~14歲女孩接種覆蓋率5.59%。

▲圖為在五里堆社區衛生服務中心的簽約家庭醫生為百姓提供基本公共衛生服務

▲圖為在五里堆社區衛生服務中心的簽約家庭醫生為百姓提供基本公共衛生服務

創新管理模式,完善全程管理。推進家庭醫生簽約服務高質量發展,全專結合為簽約居民提供“一站式”醫防融合服務,探索“互聯網+醫護到家”模式。開展網格化、組合式家庭醫生簽約全覆蓋,落實多病同防、多病共管。全市居民電子健康檔案建檔率99%,2024年湘潭人均預期壽命較2020年增長0.72歲,重大慢性病過早死亡率降至12%,全市高血壓、糖尿病患者規范管理率分別為79.4%和81.5%。創新“五位一體”(常規治療、中藥、中醫外治康復、心理、營養)腫瘤康復模式,患者5年生存率顯著提升。

暢通分級診療,提升救治能力。以公立醫院改革與高質量發展示范項目為抓手,推進全國緊密型城市醫療集團試點及縣域醫共體建設,統籌二三級綜合醫院、專科醫院、公衛機構和基層醫療衛生機構,構建整合型醫療衛生服務體系。落實基層首診、暢通雙向轉診、推進急慢分治,發揮家庭醫生在分級診療中的基礎作用。在二級及以上公立醫院建設“兩病三高”專科門診,在基層醫療衛生機構建設“兩病”聯合門診,規范“兩病”防治。

健康促進:全民參與,共建共享健康城市

這是一場“慢病防控”人民戰爭。湘潭將健康融入所有政策,創新打造城市全域“健康細胞”,發動全民參與健康行動。

健康教育,多管齊下 湘潭率先全省成立獨立運行的健康教育專業機構,聚焦群眾多元化健康需求,建設湘潭市健康教育館,數字化升級健康科普資源庫。堅持多管齊下,建立“五平臺”健康科普矩陣。《健康湘潭》電視專欄于2017年開播,累計制作播出1282期,2023年該專欄榮獲“愛衛新征程 健康中國行”優秀報道作品,系湖南省唯一獲獎單位。通過微信電視臺、公眾號、電臺、報紙、手機短信等平臺全方位向市民推送健康知識。依托覆蓋全專業的健康科普專家團隊,持續開展健康教育“五進”活動,具有湘潭特色的健康教育品牌形象深入人心。成功建設國家級健康縣區1個、省級健康縣區2個,韶山市健康縣區建設典型經驗獲全省推廣。

▲圖為市健康教育所工作人員為前來參觀市健康教育館的小朋友講解健康營養知識

▲圖為市健康教育所工作人員為前來參觀市健康教育館的小朋友講解健康營養知識

舌尖革命,“量化”健康 發布“減油減鹽 湘潭先行”倡議書,聯合餐飲協會推動減鹽減油,覆蓋全市1400輛出租車和300輛公交車滾動宣傳,讓減鹽減油深入人心,形成全社會參與的良好氛圍;百名營養師團隊深入機關、企業、學校、社區、家庭開展550場健康烹飪講座,發布科普作品226個;發放限鹽勺、控油壺4300余套,讓健康量化到每一餐;全國首個智慧營養食堂落地湘潭疾控中心,在22家單位食堂推出104道減油減鹽菜品和低脂餐。預計到2027年底,全市油鹽的攝入量將減少10%,相關健康知識知曉率達80%以上。

職業健康,助力企業 將健康企業建設、職業健康達人活動納入“健康湘潭建設”核心內容,建立市、縣兩級疾控中心包干機制。組建全市健康企業專家組,“定人定點定責”深入企業開展指導,舉辦培訓班,對申報企業“一企一策建檔”,助力企業構建涵蓋職業病防治、心理咨詢、健康促進、慢病防控等的大健康生態。目前,全市已有200余家企業參與創建,培育省級健康企業6家、省級職業健康達人25人,兩家企業入選全國健康企業建設優秀案例,1人獲評國家級職業健康達人。

▲圖為湘潭市城市醫療集團與市城區中小學衛生(保健)室共建“湘潭市醫教融合健共體”簽約儀式現場

▲圖為湘潭市城市醫療集團與市城區中小學衛生(保健)室共建“湘潭市醫教融合健共體”簽約儀式現場

健康學校,惠及師生 構建全市眼及視力健康、口腔健康、體重及身高管理、心理健康四個方面的醫防融合網格化服務體系,實施全周期的健康管理,創新“醫校共建共管”模式,城市醫療集團與24所中小學校共建共管衛生室(保健室),派駐基層全科醫生擔任校醫,培訓學校衛生工作人員,建設規范化衛生室7所。建立學生健康管理信息系統,實現院、校、家共享,加強學生疾病篩查和早期干預。

▲圖為岳塘區書院路街道衛生服務中心家庭醫生團隊上門開展簽約履約服務

▲圖為岳塘區書院路街道衛生服務中心家庭醫生團隊上門開展簽約履約服務

健康社區,共建共享 創新家庭醫生“3+1+X”模式(即1名全科醫生、1名護士、1名公衛人員,1名上級醫院專家,并配備專科醫師、藥師、康復師、社區網格員、志愿者等),全市453個家庭醫生團隊下沉1269個村(社區),2024年家庭醫生簽約率36.65%,重點人群簽約率79.63%。“湘潭智慧健康”公眾號提供預約掛號、健康教育、健康檔案和預防接種查詢等23項服務,居家患者可線上預約家庭醫生上門服務。此外,湘潭還成功創建國家衛生城鎮3個、全民健身場地設施社區比例100%。

“醫防融合不是簡單疊加,而是‘基因重組’,是全民覺醒、共同努力,將‘健康優先’寫入城市基因,將以‘人民健康為中心’烙入初心、見諸行動。”當醫療與預防協同配合,當健康防線從醫院前移至社區、家庭乃至餐桌,湘潭正以“小切口”撬動“大健康”,讓預防成為體系核心,讓健康成為城市基因,讓每個人都成為自己健康的第一責任人。這場靜悄悄的革命,正是健康中國建設的生動注腳。

之四

初心如磐,醫改惠民——黨建引領下的醫改“湘潭路徑”

記者 魯紅 通訊員 蘇艷敏 周炫 譚孟春

萬山紅遍,初心如炬;杏林春暖,惠澤民生。

2022年4月,湘潭市獲批首批中央財政支持公立醫院改革與高質量發展示范項目城市,激蕩起醫療改革的澎湃春潮。三年來,湘潭以偉人故里的使命擔當,緊扣國家深化醫改、構建優質高效整合型醫療衛生服務體系的核心要求,以“醫者紅”黨建品牌為強大引擎,驅動資源重構與技術賦能雙輪并進,逐步探索破解群眾“看病難、看病貴、看病遠、看病煩”的“湘潭路徑”,讓“萬山紅遍”的宏大意境,化作可感可及的健康福祉。

強基惠民:“第一書記賦能” 促進優質醫療資源下沉

不久前,在湘潭縣譚家山鎮衛生院,60多歲的張大爺被家屬攙扶著走進醫院,胸片顯示左側胸腔嚴重積液。按慣例,這類危重患者需立即轉診至上級醫院。然而當天,新任衛生院第一書記、湘潭縣人民醫院呼吸科主任林芳及時為張大爺實施胸腔穿刺引流術,不僅及時解除了病痛,還節省了90%的醫療費用。這樣的故事,已成為湘潭醫改實踐中的常態。

令人欣喜的變化也發生在韶山市銀田鎮衛生院。該院曾深陷困局:村醫平均年齡超50歲,住院病房缺少患者,連續7年虧損。2023年5月,第一書記、韶山市人民醫院內科專家張凱帶領上級醫院專家團集體下沉幫扶。一年后,衛生院實現扭虧為盈,住院量增長51%。

▲2025年1月9日,市衛生健康委召開推進緊密型縣域醫共體建設暨向基層醫療衛生機構派駐“第一書記”工作會議

▲2025年1月9日,市衛生健康委召開推進緊密型縣域醫共體建設暨向基層醫療衛生機構派駐“第一書記”工作會議

基層百姓和醫療機構得實惠的背后,是一支由湘潭市委組織部、市衛健委聯合鍛造的“紅色尖兵”。2023年,湘潭將創新建立向基層派駐“第一書記”機制:在二級及以上醫院遴選45歲以下黨員臨床骨干,派駐22家基層醫療機構。

“不是簡單‘送醫下鄉’,而要打造帶不走的隊伍。”湘潭市衛健委相關負責人強調。在雨湖區姜畬鎮中心衛生院,第一書記、湘潭市中心醫院中西醫結合科專家雷超奇與該院青年中醫伍曉潔結成師徒,成功用中藥治愈一名多次手術未愈的肛周膿腫患者。患者送來的錦旗上,“手術都搞不好,中藥治好了”的樸素話語,成為基層醫療能力提升的生動注腳。

▲圖為2024年11月20日,湘潭市中心醫院駐岳塘區五里堆街道社區衛生服務中心“第一書記”楊梨在中國慢阻肺防治大會上作交流發言。

▲圖為2024年11月20日,湘潭市中心醫院駐岳塘區五里堆街道社區衛生服務中心“第一書記”楊梨在中國慢阻肺防治大會上作交流發言。

制度設計為“輸血”轉向“造血”注入持久動能。根據相關制度要求,每位第一書記不僅配備“1+N”專家幫扶團隊,更有著明確的任務清單與考核目標。推動黨支部規范化建設,促進黨建與業務深度融合,打造黨建示范點;明確“一院一策”幫扶方案,結合基層需求制定個性化任務書,推動分級診療落地;優化就醫流程,建立同質化管理體系……兩年來,48名第一書記推動派駐機構門診人次較前增長48.7%,出院人次增長27.1%,開展新技術58項,培養骨干126名,并對周邊基層醫療機構形成輻射效應。2024年,全市基層醫療衛生機構優質服務基層行“基本標準”“推薦標準”達標率分別為100%和32.8%,基層診療量占比達68.5%。

凝聚合力:維護職工權益,增強醫務人員改革獲得感

在湘潭醫改進程中,全市衛健系統各級工會組織充分發揮橋梁紐帶作用,圍繞思想引領、技能提升、權益保障,助力改革舉措平穩落地,切實增強醫務人員的獲得感、幸福感與安全感。

強化思想引領,凝聚醫改共識。工會組織推進理論宣講全覆蓋,針對DRG付費改革、薪酬制度調整等復雜政策,邀請專家為職工解讀政策背景、操作流程等。組織職工代表參與績效方案設計,推動建立符合行業特點的薪酬制度,如對參與家庭醫生簽約、公衛服務人員增設“健康管理績效”,對支援基層、承擔醫聯體協同任務的職工給予跨院區補貼等。在DRG支付改革中,工會組織聯合醫保部門開展“醫保政策進醫院、進科室”活動,幫助職工理解醫保支付改革對臨床路徑的影響,更好規范醫療服務行為。

▲圖為2025年7月16日,市衛健委舉行“醫者紅先鋒崗”授牌儀式,為100名獲得“醫者紅先鋒崗”榮譽稱號的黨員授牌。

▲圖為2025年7月16日,市衛健委舉行“醫者紅先鋒崗”授牌儀式,為100名獲得“醫者紅先鋒崗”榮譽稱號的黨員授牌。

聚焦服務大局,推動醫改落地。技能提升促轉型。持續開展勞動和職業技能競賽,20余名職工通過技能競賽獲得五一勞動獎章、技能標兵、行業技術能手等榮譽稱號;圍繞醫改中“強基層、提能力”要求,各基層工會聯合醫務科、護理部等單位開展崗位練兵、技能競賽,提升醫務人員業務能力,為醫療技術革新、醫改工作推進提供人才與技術支持。結對幫扶促下沉。發揮勞模工匠示范作用,深化勞模和工匠人才創新工作室創建活動,積極推動中高級技能專家與青年職工“結對子”“傳幫帶”,搭建年輕職工成長成才平臺;組建“醫者紅”志愿服務隊,開展醫聯體幫扶、社區義診、健康科普等活動400余場,推動優質資源下沉,服務百姓健康。

維護職工權益,增強職業獲得感。各醫院全面健全職代會制度,確保薪酬分配、績效考核等重大改革方案必經職工民主討論。通過工會主席信箱、員工心聲本、提案征集、滿意度調查等多種方式,廣泛傾聽收集訴求,并構建“工會+行政”聯動機制,通過黨政工聯席會議機制推動解決改革堵點問題,切實讓職工感受到自己的聲音被重視、權益受保障。積極推動改善工作環境,設立母嬰關愛室、升級值班室、改善食堂條件、增設健身器材、加強職工服務陣地建設等。針對醫務人員工作強度高、心理壓力大的現狀,連續三年舉辦心理健康講座和團輔活動,推動醫院優化排班保障休息。此外,創新開展暑期愛心托管、職工子女升學關懷、“情暖回家路”等活動,解決職工急難愁盼問題,全方位關愛醫務人員。

黨建引領:杏林“醫者紅”,紅色基因熔鑄醫改精魂

改革成效最終體現在惠及民生的實處。通過創新推行預約診療、線上分診、預住院、日間手術等便民舉措,湘潭醫療服務效率顯著提升。在湘潭市中心醫院日間手術中心,手汗癥患者實現“上午手術、次日出院”,醫療費用降低30%以上。全市453個家庭醫生團隊覆蓋1269個村(社區),為基層慢病患者提供上門服務,2024年重點人群簽約率達79.63%。創新探索“兩癌”篩查“送下去+請上來”服務模式,確保婦女健康權益全覆蓋。在母嬰健康領域,高危孕產婦專案管理率達100%,2024年成功救治危重孕產婦302例、新生兒1408例,救治成功率分別達99.67%和99.93%。全省首臺牙病防治車開進基層,實現口腔常見病、多發病收治病種覆蓋率超99%,疑難病癥覆蓋率達80%以上,服務半徑輻射長株潭地區,真正讓優質醫療資源“流動”起來。

▲2024年12月3日,湘潭市中心醫院日間手術預約中心啟動運行。

▲2024年12月3日,湘潭市中心醫院日間手術預約中心啟動運行。

“一切為了人民健康”是湘潭醫改的初心使命。湘潭衛健系統創新打造“醫者紅”黨建品牌,為醫改工作提供強大組織推動力,將政治優勢轉化為強勁的發展動能。在湘潭醫改的頂層設計中,黨建始終貫穿主線:強化頂層設計,市縣黨委政府主要領導親自抓,將醫改納入市委重大改革事項;完善制度保障,公立醫院全面落實黨委領導下的院長負責制,充分發揮黨委“把方向、管大局、作決策、促改革、保落實”領導作用;夯實組織基礎,將支部建在科室,推行黨支部參與科室“三重一大”事項決策制度,設立黨員責任區,黨員專家帶頭攻關新技術;創新人才機制,將政治素養納入職稱評聘體系,培育出“蓮城醫衛名家”等一批學科帶頭人,為改革提供了堅強組織保障和人才支撐。

湘潭醫改始終堅持以公益性為導向,深化財政補助、價格、薪酬、編制等領域綜合改革,促進公立醫院高質量發展。建立科學補償機制,完善財政補助政策,推行醫療服務價格動態調整;創新人事薪酬制度,實行編制動態管理,建立體現醫務人員勞動價值的薪酬體系;推進藥品耗材集中采購,實現更深層次的“騰籠換鳥”;聚焦百姓急難愁盼,拓展互聯網護理、免陪照護、檢查檢驗結果互認等惠民服務,持續改善就醫體驗,不斷提升患者和醫務人員“雙滿意度”。

▲圖為市衛健委組織醫務人員在基層開展義診活動。

▲圖為市衛健委組織醫務人員在基層開展義診活動。

如今,“醫者紅”已成為凝聚湘潭杏林人的精神火炬。在村衛生室的AI輔助系統里,在跨國醫療合作的攻堅團隊中,在患者真摯的感謝信里,處處可見紅色基因的傳承。這種精神力量,正推動著湘潭醫改向著為人民群眾提供全方位全周期的健康服務的目標堅定前行,讓紅色熱土上的健康福祉更加可感可及。

業內專家指出,湘潭通過黨建凝聚合力、機制創新破壁、資源下沉惠民、智慧醫療提效,特別是在由多個獨立法人機構組成的城市醫療集團實施醫保總額打包預付的系統實踐,為中西部地區破解醫療資源整合難題、推動公立醫院高質量發展,提供了可復制的“湘潭經驗”。

2025年6月,湖南省人民政府辦公廳印發《關于構建矩陣式醫聯體 推進分級診療落地見效的實施方案》。湘潭啟動試點,以緊密型醫聯體為基礎,以因素法指標考核為抓手,以能力提升為重點,以信息化為支撐,創新構建矩陣醫聯體。圍繞結構化布局、因素化引導、專業化支撐、數智化賦能、機制化運行五個方面,以點帶面、穩妥有序推進實施,打造區域醫療中心,構建“省-市-縣-鄉-村”五級聯動機制,推動優質資源下沉,建立“成效激勵、降本分享”機制,實現上下聯動、左右協同、資源互濟、有序轉診,推動分級診療落地見效,力爭實現“小病不出村、大病不出市”的分級診療目標。

9月,全國推廣三明醫改經驗培訓班在湘潭舉行。湘潭將認真落實黨中央、省委改革部署,因地制宜學習推廣三明醫改經驗,牢牢堅持醫療衛生事業公益性,深化制度變革和模式創新,著力抓好整合優化醫療資源、三醫聯動、分級診療、信息化建設、人才引育用留、薪酬體系建設等重點任務,進一步增強改革的系統性、整體性、協同性,努力讓醫改為民、醫改惠民更加可感可及。

偉人故里,“醫者紅”遍。回望征途,從“制度變革、模式創新”啟程,我們見證了三醫聯動的刀刃向內、矩陣式醫聯體的系統重構;深入基層,聆聽了第一書記“為基層打造帶不走醫療隊伍”的堅定承諾,感受到醫患“雙向奔赴”的溫暖;更在黨建領航的“醫者紅”惠民行動中,看見了政策初心與民生溫度的交相輝映……

初心如磐,行而不輟。如今,湘潭醫改經驗已從星火漸成燎原之勢。這份以人民健康為中心的時代答卷,沒有終點,唯有接連不斷的新起點。正如湘水之畔紅日初升,改革步伐永不停歇;恰似蓮城杏林長青不凋,為民初心始終滾燙。愿湘潭的探索如奔涌之浪,匯入健康中國的浩蕩長河;似璀璨之星,照亮每一個生命的健康之路。

責編:潘華

一審:潘華

二審:印奕帆

三審:魯紅

來源:華聲在線