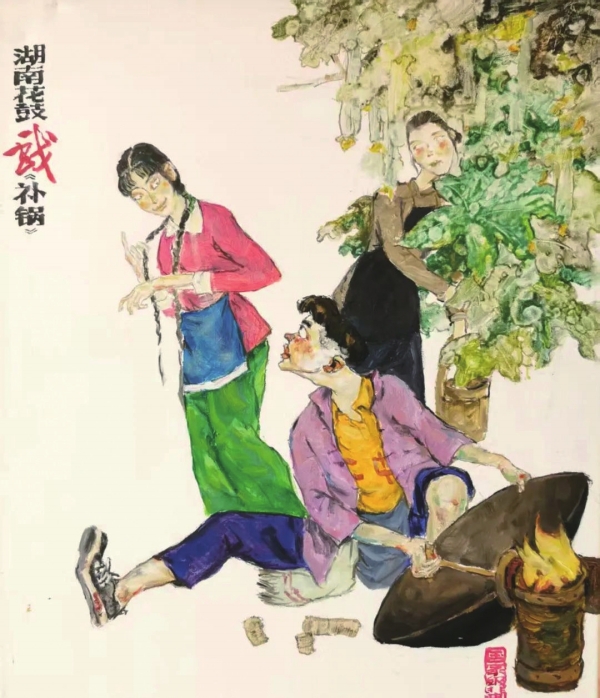

花鼓戲《補鍋》 袁光若

吳佳桉 吳尚君

在中國當(dāng)代畫壇,將非遺基因、舞臺經(jīng)驗與地域文化創(chuàng)造性熔鑄為一爐的藝術(shù)家并不多見,袁光若正是其中一位。作為土生土長的長沙人,他以“非遺系列”與“萬象系列”兩大創(chuàng)作脈絡(luò),構(gòu)建起屬于自己的視覺敘事體系。

生活的導(dǎo)演,舞臺的畫者

袁光若的藝術(shù)根系,既深植于非遺世家的土壤,也得益于30年話劇舞臺美術(shù)的淬煉。父輩作為非遺代表性傳承人的技藝熏陶,構(gòu)成了他最初的藝術(shù)啟蒙;童年時期每日15張速寫的嚴(yán)苛訓(xùn)練,讓他在磨礪的“皮肉之痛”中鑄就扎實造型功底,“觀察生活”更成為融入血脈的創(chuàng)作本能。兄長投身湘繡藝術(shù),袁光若則在話劇團舞美工作、美院專業(yè)深造與創(chuàng)作編輯室的職業(yè)生涯中持續(xù)精進,開辟出獨特的藝術(shù)路徑。

在袁光若的繪畫作品中,舞臺美術(shù)的深厚功底清晰可見。區(qū)別于架上繪畫的私密表達(dá),話劇美術(shù)需在宏大場景中精準(zhǔn)把控人物塑造、空間構(gòu)圖與視覺焦點。這種對“主體形象聚焦”與“場景氛圍營造”的專業(yè)訓(xùn)練,在其作品中轉(zhuǎn)化為獨特的造型語言:無論是《油粑粑王嗲嗲》中如燈盞般灼灼的眼神,還是《修鞋匠》中手部筋骨畢現(xiàn)的肌理,皆可見舞臺美術(shù)對“人物性格外化”的深刻理解。當(dāng)他從巨型布景回歸畫布,那種在尺寸間經(jīng)營戲劇張力的能力,讓畫面既保有生活的原生質(zhì)感,又呈現(xiàn)出舞臺大幕般筆觸與色彩的縱橫恣肆。

今年夏季,袁光若系列創(chuàng)作展在湖南省文化館展出,吸引眾多觀眾駐足。這場展覽,正是他將傳統(tǒng)血脈與當(dāng)代生活緊密勾連的生動實踐:不僅推動非遺技藝從“博物館式保護”走向“生活場景對話”,以當(dāng)代繪畫語言解構(gòu)花鼓戲、翻紙花等非遺元素,將傳統(tǒng)視覺符號融入對當(dāng)代百姓生活的觀照;還以“百姓視角”重塑藝術(shù)敘事主體性,通過寫實與寫意結(jié)合的手法,聚焦普通人的喜怒哀樂,呈現(xiàn)日常中的精神韌性;更構(gòu)建起跨代際、跨群體的文化共鳴空間。年長觀眾可從非遺圖景中尋得兒時記憶,年輕人能在百姓題材中看見生活鏡像,外來游客可借湖湘符號窺見中國基層變遷。

繪市井煙火,續(xù)文化薪火

在袁光若的筆下,長沙城既是地理坐標(biāo),更是流動的生活舞臺。他以話劇導(dǎo)演般的全局視野,將湘江兩岸的街巷阡陌、茶館酒肆、菜市場轉(zhuǎn)化為一幕幕生活情景劇。這里有《外賣小哥》瘦弱身軀負(fù)重騎行的堅毅,有《泥水工》仰頭等待時的沉靜,有《剃頭匠》握刀時指尖微顫與緊繃的小腿。這些曾被主流敘事忽視的“小人物”,在他的畫布上獲得主角般的禮遇。他以速寫般的敏銳捕捉日常細(xì)節(jié),《摩的司機》頸間圍著的粗厚毛線圍脖、《彈棉花匠人》布滿棉絮的圍裙,皆成為訴說生存重量的視覺符號。

這種對普通人的關(guān)注,本質(zhì)上是對“人”的重新發(fā)現(xiàn)。袁光若的創(chuàng)作始終圍繞“生存狀態(tài)與人性光輝”的雙重敘事展開:《修鞋匠》骨節(jié)突出的手掌,既承載生活的重壓,又在錘打鞋釘?shù)膭幼髦姓蔑@勞動者的尊嚴(yán);《跳橡皮筋的女孩》紅綠格子裙的跳躍弧線,既是童年記憶的鮮活復(fù)現(xiàn),也是非遺在當(dāng)代生活中的隱性延續(xù)。他的畫面沒有宏大敘事,卻通過無數(shù)平民形象的特寫,拼貼出時代的精神圖譜。

“萬象系列”是對當(dāng)下生活的即時性記錄,“非遺系列”則是對童年記憶的詩性重構(gòu)。袁光若以細(xì)膩筆觸,將豐富的非遺形式定格于畫布:從花鼓戲《劉海砍樵》《補鍋》《打銅鑼》的經(jīng)典身段,到《皮影戲》《郴州儺戲》的古樸神韻,再到《土家族茅古斯舞》《土家族煙盒舞》的靈動姿態(tài),乃至《杖頭木偶》的憨態(tài)、《長沙彈詞》的鮮活神情,都在他的筆下獲得藝術(shù)永生。他還精準(zhǔn)捕捉奇志大兵雙簧表演的喜劇張力,讓傳統(tǒng)藝術(shù)形式突破時間限制。

這些作品超越簡單的民俗記錄,通過色彩的斑駁、線條的韻律,構(gòu)建起連接過去與現(xiàn)在的文化橋梁。而將個人記憶與文化傳承交織的創(chuàng)作策略,更讓非遺系列成為跨越代際的情感媒介。

責(zé)編:劉茜

一審:劉茜

二審:印奕帆

三審:譚登

來源:華聲在線