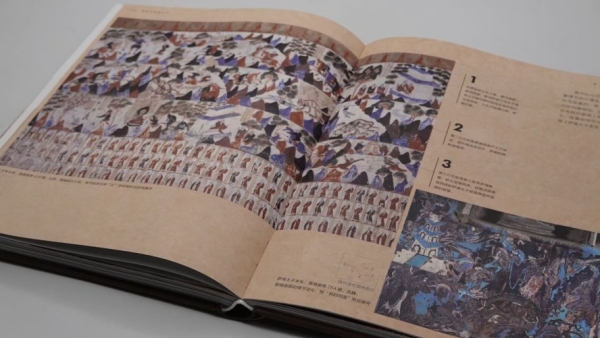

《大敦煌》內(nèi)頁圖。

《大敦煌》內(nèi)頁圖。唐曉峰

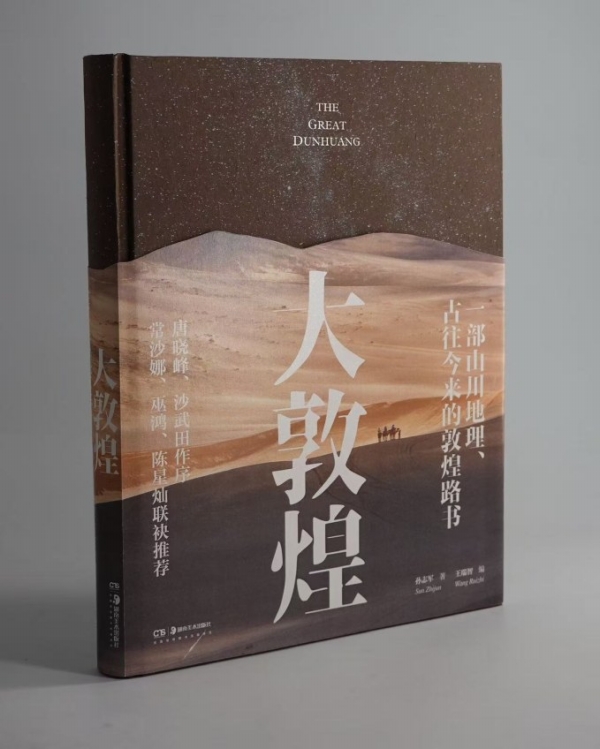

敦煌是我們熟悉的,關(guān)于敦煌的讀物很多,但絕大多數(shù)都是集中在莫高窟壁畫和藏經(jīng)洞,如果范圍擴(kuò)大一些,可以再加上月牙泉、玉門關(guān)。似乎敦煌值得關(guān)注的東西主要就是這些。所以, 面對一本新的講敦煌的書,我們大多會認(rèn)為不外是這些內(nèi)容,而所謂新,不過是照片更好看,文字更優(yōu)美,故事更詳細(xì)。但是,打開《大敦煌》(湖南美術(shù)出版社出版),我們會眼前一亮。

這一幅幅精心拍攝的照片覆蓋了3萬多平方公里的地域,展現(xiàn)的是一個(gè)完整的地理敦煌。地理是什么?是大地所承載的豐富的景觀,是孕育一切事物的搖籃。地理會告訴你:敦煌是怎樣生成的,它的滋養(yǎng)系統(tǒng)是什么,人類為什么選擇這里做他們向往的事業(yè)。

書中的地理是以豐富的景觀呈現(xiàn)的,景觀不是看一眼了事的東西,在當(dāng)代人文地理學(xué)中,景觀被視為一種文本,是需要用心閱讀的,英文為:landscape reading 。一般認(rèn)為,人的認(rèn)知來自三大文本:書面文字文本,口頭語言文本、地上景觀文本。關(guān)于敦煌的書面文本、語言文本,你不會缺少,那么景觀文本,這里就是。閱讀景觀,為你補(bǔ)上敦煌知識的第三維度。

沒錯(cuò),景觀是形象,但這個(gè)形象是由信息構(gòu)成的,換句話說,景觀中富含知識線索,很多是催人回答的課題。敦煌,這是一個(gè)布滿痕跡的地方,風(fēng)的痕跡、水的痕跡、人的痕跡,痕跡會引發(fā)好奇心。此外,這又是反差強(qiáng)烈的地方,比如:荒漠與甘泉并存,水流在荒漠中的奇特形態(tài);一座座古城遺址,其規(guī)模與今天的環(huán)境很不和諧;那是漢代的長城,墻體之中為什么有一層層的蘆葦?人類為何要在這個(gè)似乎一片荒蕪的地方駐守?最終的問題會是,人類在這里是怎樣生存的,他們僅僅是生存嗎?是什么給了他們與眾不同的意義?又是什么讓今天的我們感受到價(jià)值?

地理要素的信息價(jià)值從不是孤立顯現(xiàn)的。即使要素之間彼此性質(zhì)不同,屬于不同的物類,但它們?nèi)杂芯o密的邏輯功能關(guān)系,揭示這些關(guān)系正是地理學(xué)的智慧所在。有不少攝影者,為了顯示某種意境,有意避開(甚至在畫面上刪除)一些地理要素,這是一種損失,損失的是原物態(tài)的生命系統(tǒng)。在敦煌,出現(xiàn)這種損失的典型,是流行的關(guān)于玉門關(guān)的攝影作品。在這些作品中,只見玉門關(guān)孤單的身影,仿佛在歷史上它就是孤單的、遙遠(yuǎn)的、蒼涼的。但當(dāng)你看到本書第128—129 頁的照片,玉門關(guān)所在的地方,那是一個(gè)完整的生態(tài)小區(qū),生命之源——水,一直陪伴著它。

敦煌地理景觀像那些壁畫一樣,在各要素的關(guān)系中隱藏著重要的秘密,這些秘密正是敦煌地區(qū)的地理本質(zhì),就看你能發(fā)現(xiàn)多少,解讀出多少。解讀,首先是設(shè)問,沒有疑問就沒有思考,沒有思考就沒有發(fā)現(xiàn)。一般的說法,地理環(huán)境是說明人的行為的,二者有密切的關(guān)系。那么,敦煌的地理環(huán)境是如何解釋人在這里的行為的。問題還有反過來的一面,人的行為也在解釋這里的地理環(huán)境,如果沒有人類,任何自然環(huán)境都是無意義的,或者說,是意義均等的。是人類的行為,已經(jīng)做的和將要做的,賦予了地理特殊的結(jié)構(gòu)、特定的意義。這是一個(gè)雙向結(jié)構(gòu)的問題。

我體會,攝影師孫志軍、編者王瑞智邀請讀者做的,就是進(jìn)行這一雙向的思考:地理環(huán)境如何孕育出敦煌文化?人類在這里如何創(chuàng)造出一個(gè)異常的地理特區(qū)。

(作者系北京大學(xué)城市與環(huán)境學(xué)院教授)

責(zé)編:歐小雷

一審:歐小雷

二審:印奕帆

三審:譚登

來源:華聲在線